とてもがっかりした。

なんと今月号から、PR誌やカタログ販売のようなビニール簡易装で送られてきました。茶の湯の家元発行誌が、五行いづれにも属さない化学物質にいきなり包まれてきたのです。これから細部に注目したいと思います。

とてもがっかりした。

なんと今月号から、PR誌やカタログ販売のようなビニール簡易装で送られてきました。茶の湯の家元発行誌が、五行いづれにも属さない化学物質にいきなり包まれてきたのです。これから細部に注目したいと思います。

2015年10月5日 月曜日 17:39

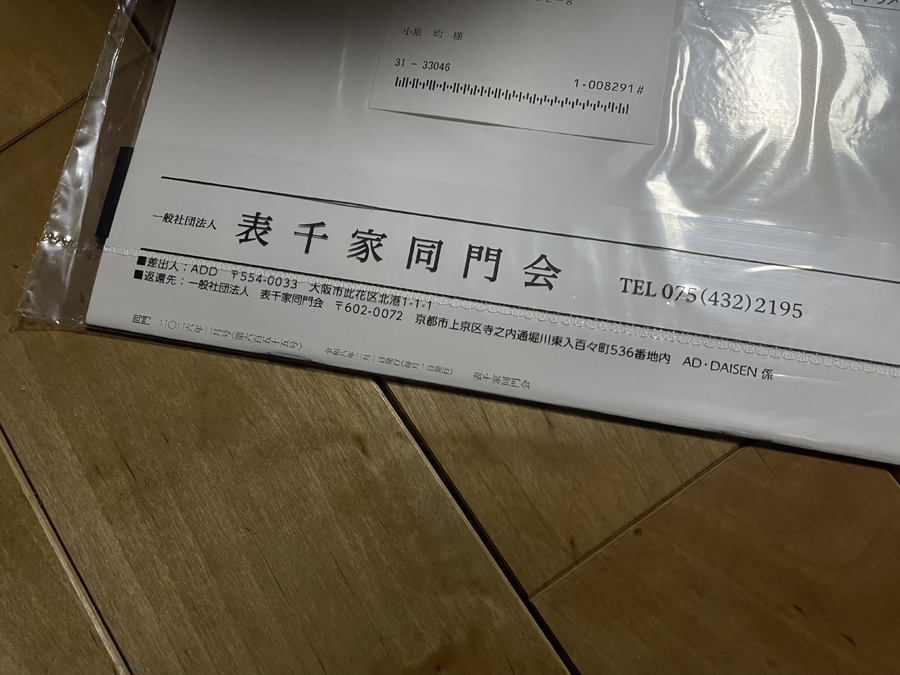

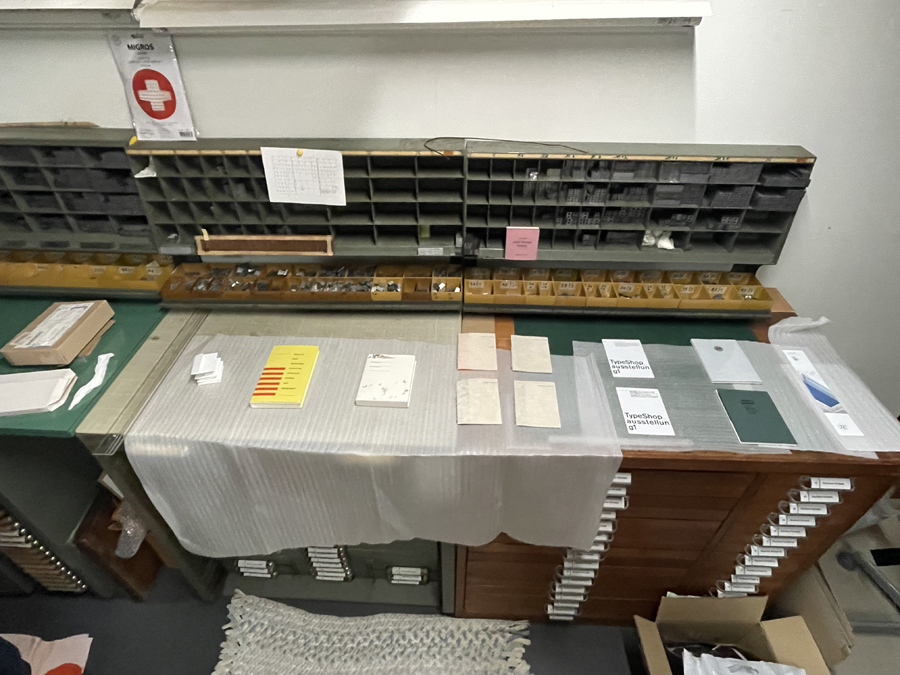

宇野のデビューです。今回の看板商品が彼女のこれからを示す本で、1となります。2から5は今までの経緯が一目で。6は今回特別にお買い求めやすい端物(あまり作りません=訳あり)。

昔、代官山蔦屋で即完売した『カッパン博士…』とかはテキンで作っていましたが、その頃のとはレベルが比較できないぐらいの仕事、成長しました。素晴らしい。手前味噌かもしれませんが、おそらく日本では狭い意味で欧文組版の第一人者になったのではないかと思います。欧文組版とはいっても、和文活字のシステムと混ぜこぜの日本式組版の人はいましたが、、、コレは全く違う世界と思います。本場仕込み!

このように一緒にブースデザインを、時間手間をかけて念入りに考えてまして。うちは土日に登場!ぼくは売り子に専念します(去年の古本市で懲りたw)。会場でお会いしましょう。

今朝早く、いつものように布団の中でFacebookを眺めていたら「今日は一光先生のお誕生日」なんて、書き込んでいる輩がいた。なんかボーッと駆け出しの頃のことを思い出すことがこのごろ多い。二、三日前も二人の若者がうちの仕事でやってきて、話していた。ぼくのその頃は「モリサワ」の写植なんて、東京で使うデザイナーはほとんどいない。一光さんぐらいだろっと、、、確かオフデザインっていったと思う。一回ぐらい森先生のお使いで行った。

それにしても、渋谷ロフト開店の仕事で西武百貨店の田村さんに、この仕事(HOW TOのフライヤー)は田中さんところではできない。やってみなさい!あのお方のすごい目も忘れられない。絶対的なプロの目、ああいう人は、業界にほんといなくなった。若い時に会っていてよかった、、、コスモでは最後の仕打ちをくらったが。そういえば、一光さん裏千家だったようですね。笑

いつもの森先生の小言。というか、時々思い出す。仕事後の会社の夜の勉強会「いかに田中一光のデザインが悪いのか」で、世の中でよいとされているものを批判的に見る目、とても重要な視点を植え付けてもらった。今もそれが生きている。

嗚呼、嗚呼

昨晩の平野レミのファミリーヒストリー興味深かった。武威の話より、なんといっても、やはり最後に和田誠が出てきた。すごい人だ。神田先生のお別れ会の時にお会いした時のあの目が忘れられない。なるほど、すべて知っていて、この流れなのか、、、

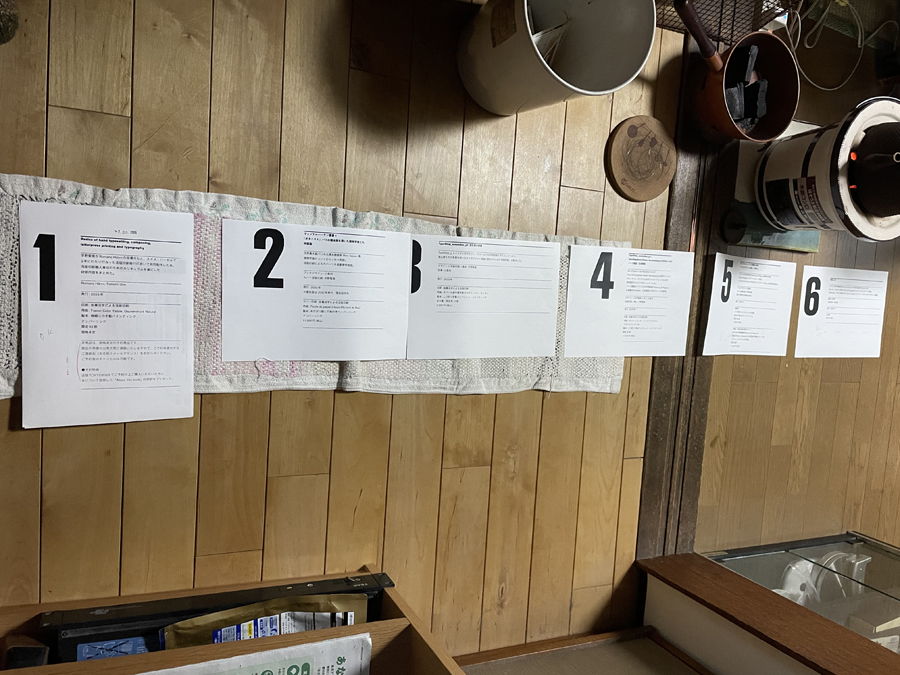

今年も年賀状を同じようにごくわずか作りました。竹尾の昨年の「マシュマロCoC 180kg」が、どうやら廃版になっているようで、うちに偶然CoCと書いてある包みを発見、ちょっと白が違うのだけど。ま、これで。

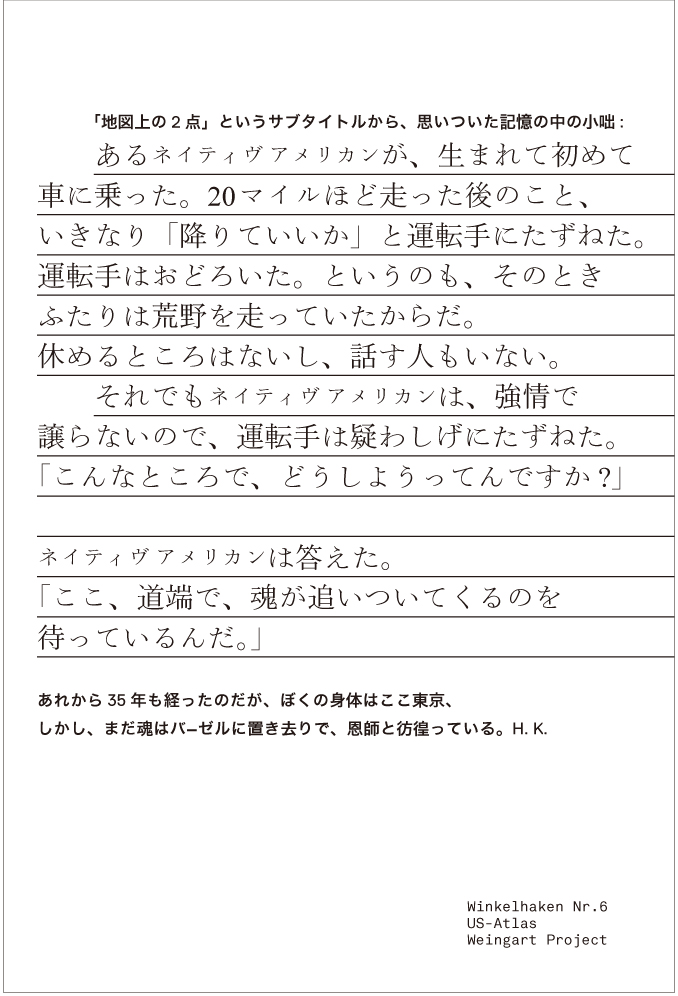

さて、昨年の仕事はもちろんこれ、Weingartと35年前にやっていた『US-Atlas』。洋書なので前書きが英語で、その邦訳を。とにかくこの小咄がとても気に入っていて。

今年も竹尾の「クリエイター100人からの年賀状」展 vol.21のために作った三枚(見本帖本店、淀屋橋、福岡)を先ほど投函しました。また展示に、どうぞお越しください!

Postkarte

Papier:413 CoC 209.3g/m²

©

2026

TypeShop_g Press

追伸:

本書掲載の英文、オチの部分のケイの扱いが違うのは間違えではありません;)

日本語だとBaselineは変なので、行っていません。

2026年、あけましておめでとうございます。道具組みを考えました。昨年と違って、今年は年初めから生徒がいるので、個人的な大福茶と初釜はやらないことにしました。稽古に集中ということです。

掛物 試筆新玉之圖 松村呉春筆

釜 姥口平丸釜 江戸大西定林造 十三代浄長極

炉縁 沢栗木地 久以造

水指 筒井伊賀 銘五郎丸 了々斎書付

蓋置 青釉竹節形 覚入造

稽古茶碗 燕柳文茶碗 橋本紫雲造(二碗、同時作ではない)

干支ものは、

駒昔* 詰:一保堂茶舗(薄茶で)

菓子 常黒糖饅頭

*干支道具、字休菴にはひとつもありません。また、正月飾りなども一切ありません。

嗚呼。

そういえば、Experimental Roomsの星野さんから送られてきていた福島麗秋、諭親子のレコード、そのTEST PRESSING。昨年の3月27日のことだった(ここのところFBに書き込んでそのままで、考えまとめてのブログし忘れが多い)。昨晩は、これをまたヘビーローテーションしていた。

http://experimentalrooms.com/label/no4.html

先月、福島さんに、残りの音楽関係のアーカイブをまとめてお送りした。大切に保管してくださっていることだろう。