参加します。

new year 2025

今年は年賀状復活。といってもごくわずかですが、昨年末に多摩美所蔵WeingartとJBのポスターの健在を確認しに、そのとき竹尾見本帖本店で買い求めた「マシュマロCoC 180kg」に、うちのCanon C5535F レーザープリンターで出力したもの。20枚ばかり。今まで否定していた自社の広告年賀状を作りました(既にご存じの方々にお送りしているので、全くプロモーションになりませんがw)。

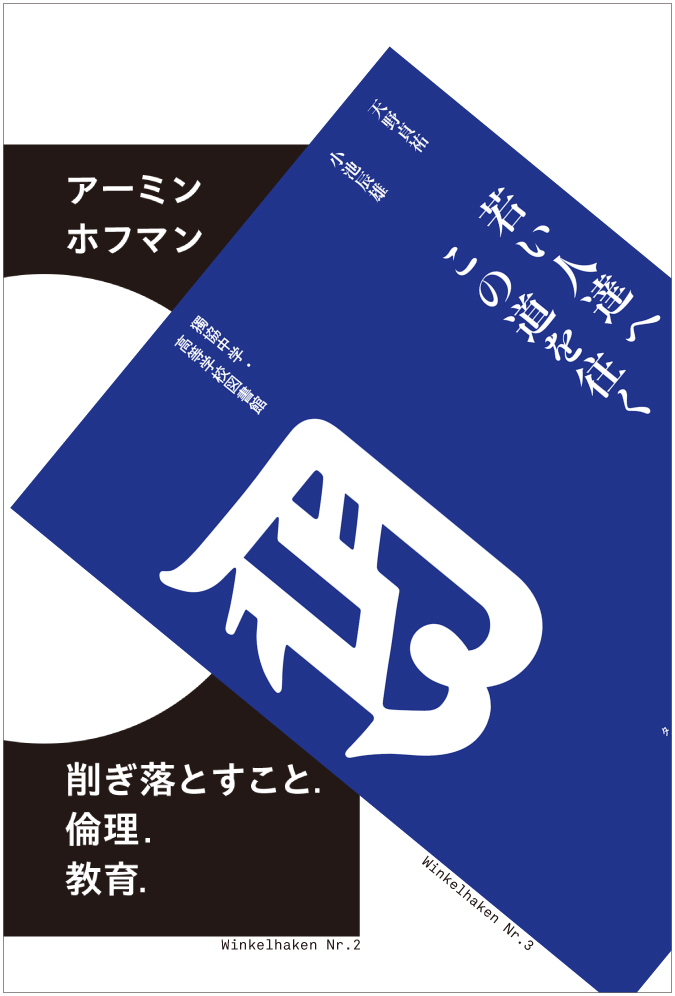

昨年の仕事はこれ。『若い人達へ/この道を往く』のために。教え子の平澤氏とほんとうにたった二人だけ(他人間は全く関わっていない)で作った究極本、、、それにしてもホフマンの本は本当に無念でした、amazonで発刊した部数だけでこの世から消滅しました。超貴重本。

さて、今年も竹尾の「クリエイター100人からの年賀状」展 vol.20のために作った三枚(見本帖本店、淀屋橋、福岡)の年賀状だけ実物を見ることができます。おそらく巷の年賀状は今年から本格的に減退。なんと1通85円。その逆風にもめげずこの展示、どうぞお越しください!

Postkarte

タイプショップgの

デザイン思想と

教育を

裏付ける書物たち.

Papier: Takeo

Marshmallow CoC 209.3g/m²

©

2024/2025

TypeShop_g Press

『若い人達へ/この道を往く』新刊登録

版元ドットコムに先ほど載せました。まだ公開ではありませんが、一足早く。今回もAmazonのPODとKindleだけです!小売価格ですが、学生さんのために格安。両方とも税込み¥1,320です。kdpでなかったら不可能な出版、ほんと文字通り出版革命。

https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784909178039

よろしくお願いいたします。

販売終了のお知らせ

この度、私家版『Reduction. Ethics. Didactics.』の邦訳本が結果的に限定期間発売(11日まで)となりましたことをお知らせいたします。

市場では、すでに話題となっておりますが、原著の版権が昨年Matthias Hofmann Publisherからniggli Verlagに移りまして、新たな版権者と交渉を重ねてまいりましたが、現行の継続販売は不可能となりました。約半年間という短い期間でありましたが、ご購入いただきました方々に御礼を申し上げます。

ぼくとしては、原著刊行当時から、いろいろな意味で頭が本書のことばかりだったものですから、約4年、じっくりArminとともに歩んだ貴重な期間でした。

東京ミッドタウン・デザインハブ 春のトーク&ワークショップ2024

https://peatix.com/event/3861983/view

3月10日「スイス・バーゼルの学校 アーミン・ホフマンのグラフィックデザイン 基本原則のための初歩的なワークショップ」を行います。チケットはこちらから。

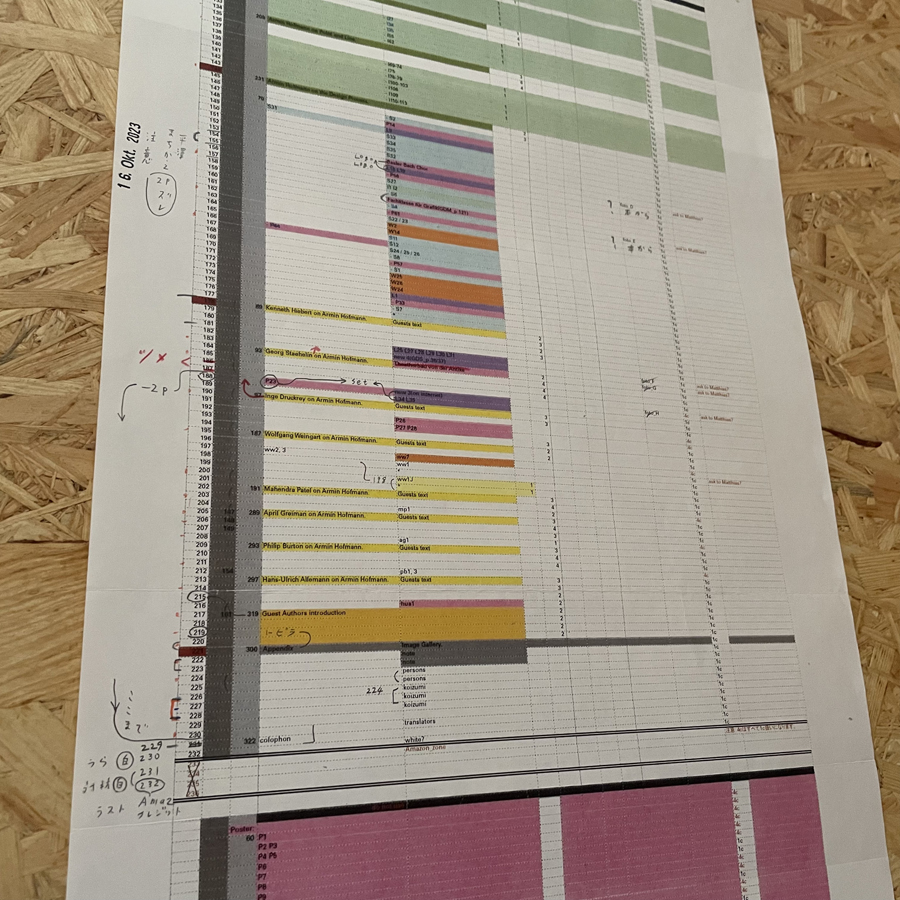

『削ぎ落とすこと. 倫理. 教育.』制作過程展

昨晩、宇野がバーゼルに無事到着しました。活版留学です。奇遇、イスタンブール(ワインガルトとの二人旅からちょうど15年か、、、)経由で。そしてぼくが帰国してちょうど30年となります。感無量。彼女のここまでの準備を目の当たりにして、頭が下がります。

さて留守中、約半年間の/Studioでの催しはぼくがやります。

常設展はPODのベースとなるフォーマットと構成をいかにまとめたかがテーマ。編集者や校閲が不在の本の作成、なかなかの醍醐味でした。最終的にはこの本はたった三人で作ったので、その種明かしも。台割など展示しています。

今頃、レビューを発見

★★★★★ 本を読んで「文字を読んでいるのを忘れた」驚きの体験

2023年11月13日(なんと2ヶ月以上前)に。セロリの脇腹さん、どうもありがとうございました!!!「ビデオレビュー」機能つきで。

本を読んで「文字を読んでいるのを忘れた」驚きの体験は人生で初めてでした。

その体験をしたのがこちらの本。ボタニスト。

中身は専門家ではないので詳しく触れないのですが、文字と文章の配置が内容を引き立てていて美しいのです。

1ページ2ページと読み進めるうち。

いつの間にか、文字がすーっと後ろに引いて透明に溶けてゆき

著者の書く世界、植物に溢れる、鮮やかで詩的な光景だけが浮かび上がってくるのです。

この感覚は一体?!と、初めての読書感に衝撃的なほどクラクラしました。

文字と余白のノイズが極限までないと、こうも物語が引っ掛かりなくサラサラと読み手に流れ込んでくるのかと…。

没入とは、こういう感覚をいうのかもしれません。

文字があると読んでしまうような活字愛好者の方、ぜひめくってみてください。

JDP

東京ミッドタウン・デザインハブ内にあるインターナショナル・デザイン・リエゾンセンターの毎月不定期で開室しているリエゾンセンター・ライブラリー。

広義の「デザイン」に関する新刊書籍を約3ヶ月毎にピックアップし展示しています。昨年10月から12月に出版された本27冊に『削ぎ落とすこと. 倫理. 教育.』が!「デザイン新刊本紹介コーナー」にぜひ!!

2024年1月の開室:

6(土) / 7(日) / 8(月祝) / 15(月) / 16(火) / 23(火) / 28(日)

開室時間 : 13-19時

https://www.jidp.or.jp/ja/2023/12/26/shinkanbon14

new year 2024

一月一日、能登半島地震。被災された方々にお見舞い申し上げます。

昨年の作品はこれ。『ボタニスト』の特装本のために、また校正刷りにて。今回は『削ぎ落とすこと. 倫理. 教育.』で忙しかったので宇野に組版印刷を頼んだ。ディレクター満了し、兼ねてから希望であったバーゼル活版留学。

竹尾の「クリエイター100人からの年賀状」展 vol.19のために作った三枚限定(見本帖本店、淀屋橋、福岡)の年賀状。巷の年賀状は激減。来年はなんと1通110円。どうなっていくのであろうか。さて、もちろん、各々違う。それは実物の展示を、どうぞお越しください。

表1はラテン語/ドイツ語/英語3カ国語で。用紙はフランスのリシャール・ド・バ社の「手漉き花紙」を使用。竹尾の店頭ではその昔、この紙など輸入紙を数多く販売していた。この紙もその一つ。先日OBの河合さんとお話ししていて、最近はこのような紙は一切扱っていない。どうしたのだろうかと、木戸さんが草葉の陰で泣いているっと。

今年も、プライベートのご挨拶をしたためた年賀状は数枚だけお世話になった方々へ、全て書き初めで一枚一枚筆を。昨年は「千里同風」。今年は「初祖達磨大師」(うまく書けなかったけど)。

今年も相変わらず介護、出版社と茶の湯の研鑽だけの毎日ですが、ご期待ください。

翻訳の質

昨日、無事Amazon MarketplaceにPODを載せることができました。関係者の皆さま、どうもありがとうございました。さて、

『削ぎ落とすこと. 倫理. 教育.』を購入された方方へ:

本書が扱っている厳選された図版で、1968年発行『グラフィック デザイン マニュアル – 理論と演習』(以下略号=グ.デ.マ.)と重複するものは少ないのだが、まず以下の翻訳を熟読し、本書と比較していただきたい。

グ.デ.マ.:[上左は]垂直線の間隔が次第に狭くなっても白い背景はグラデーションの効果を生じない。[上右は]様々なグラデーションをつけられた細い線の帯。[下左は]黒い背景上に、一定の巾をもつ白い垂直線が次第に間隔を拡げている。この白い線は、黒の空間を生き生きとさせる。[下右]と比べて、黒い背景はリズムを感じさせる。[下右は]背景の⅓のところから グラデーションが始まっているので、この分離した⅓の黒い部分は独自の特質を帯びてくる。

本書:p.74

グ.デ.マ.:黒い等間隔の縞から、1部分が削除されると、黒と白の同質の形が生じる。テーマ:中央部に安定感を示している。顕著な対比。様々なグループ。上下運動。

本書:p.75

グ.デ.マ.:線の巾とその間隔のグラデーションによって作り出される運動感の錯視は色の明度を用いても創ることが出来る。

本書:p.129

グ.デ.マ.:所定の正方形(フォーマット)の中心で点が点としての視覚効果を示すために必要な大きさについて考慮する[上左]。正方形(フォーマット)の中で、点が完全に点としての視覚効果を与えることのできる適性な大きさ[上右]。グリッド(縦横の格子)上に秩序正しく配置された点[下左]。面積としてまとまりをもっている点のグループと独立した1コの点と、線としてのまとまりをもつ点のグループ[下右]。

本書:p.137

グ.デ.マ.:正方形の点、一定の太さの縦方向と横方向の線でグリッドの上に格子模様をつくると、自動的に白い正方形の空間が点として規則正しく残される。中央の4つの白い小さい正方形を塗りつぶして1つのドットにまとめると、にわかに点としての印象が強調され、他の規則的に配置されている小さい正方形のドットは、地のようにしかみえなくなる。

本書:p.138

グ.デ.マ.:基本的なグリッドを構成している黒い線を中断すると、中断された黒い線が、白い正方形のドットと結合してシンボルとしての視覚効果や形をつくりだす。グリッドの縦軸とおとし方や横軸のおとしかたの結合を工夫すると、全くちがった性質の図形がつくられる。

本書:p.139

グ.デ.マ.:プレイング カード。この練習の主な特徴は、黒線を主とした場合の黒線間の間隙との相互作用、又は白線を主とした場合の白線間の黒の間隙との相互作用にある。黒線と白線が生き生きとした運動感を与えるにもかかわらず、その相互作用は、主として明度の変化を感じさせる。

本書:p.140

グ.デ.マ.:鉛筆製造会社のポスター。

本書:p.141

グ.デ.マ.:水平線分を用いての構成練習。テーマ:加速度。

本書:p.142

グ.デ.マ.:水平線分を用いての構成練習。線分のオーバーラップとこれによってできたグレイの階調は、加速度の感じを強くさせ、同時に奥行きの錯覚も生じる。

本書:p.143

上の各キャプションは十分にホフマンの意図と授業内容を理解して、翻訳したのであろうか、甚だ疑問を感じる。出版時の反響はどのようだったのか。個人的に知りたいところである。当時のデザイナーや教師は果たして理解できたのであろうか。ただ図版を眺めていただけなのではないだろうか。また、現在に至っても、古本で手に入れられた方や図書館でご覧になった方の中にこの難解な日本語で理解できる方がいらっしゃるのだろうか、おそらくこの文章では誰も図版の真意を知ることができない(よっぽどオリジナルの英文の方が理解できるのではないか)。事実として、ここに挙げた一部の作品の説明でなく、丸々一冊このように発表されたのである。

誤解しないでいただきたい。ここでは過去の翻訳者個人を批判したいのではなく、正確に内容を伝えることはとても重要である。それを誤り、広く伝わってしまうことを危惧する。そのことを言いたい。