離れの二階では、電気の供給がまだ完了していないのに初イベント。茶室では、二人目の生徒さんが割稽古。今日は記念すべき一日だった。

販売終了のお知らせ

この度、私家版『Reduction. Ethics. Didactics.』の邦訳本が結果的に限定期間発売(11日まで)となりましたことをお知らせいたします。

市場では、すでに話題となっておりますが、原著の版権が昨年Matthias Hofmann Publisherからniggli Verlagに移りまして、新たな版権者と交渉を重ねてまいりましたが、現行の継続販売は不可能となりました。約半年間という短い期間でありましたが、ご購入いただきました方々に御礼を申し上げます。

ぼくとしては、原著刊行当時から、いろいろな意味で頭が本書のことばかりだったものですから、約4年、じっくりArminとともに歩んだ貴重な期間でした。

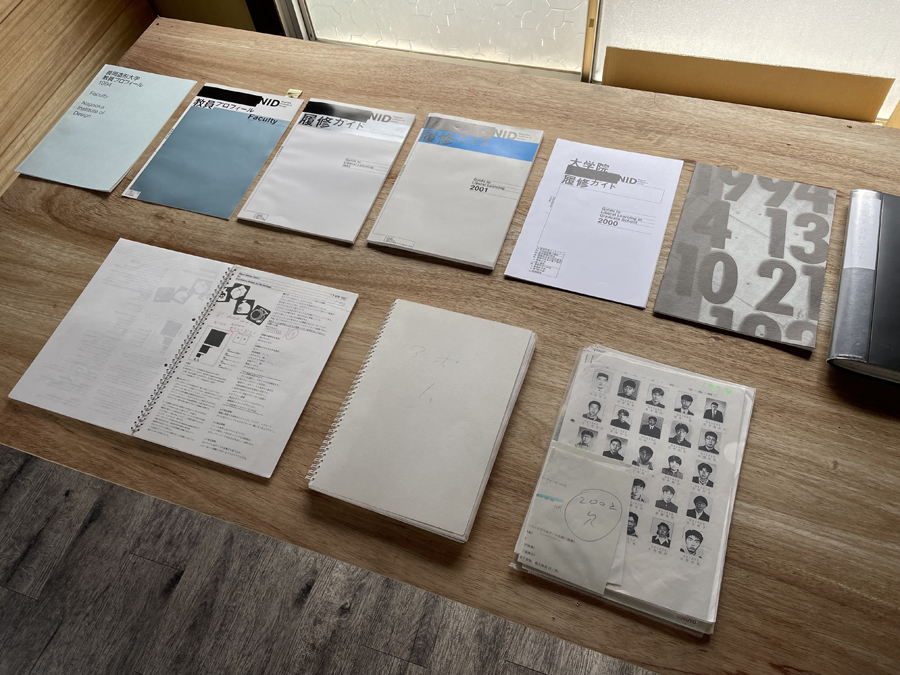

長岡造形大学創立30周年

そうか1994年だったのか、あっという間だった。一昨日、小泉研究室1期生から10期生までの有志20人の先輩後輩が入り乱れて集合した。なんとなく展示物はテスト的に並べてみたのだが、なんと懐かしい。当時35歳、バーゼルから帰ってきて長岡に住み着いて、毎日100%大学設立に夢中だった。もう二度とできない経験。とても楽しい日々だった。その頃出会った人たちは皆成長してて、ぼくの宝物。

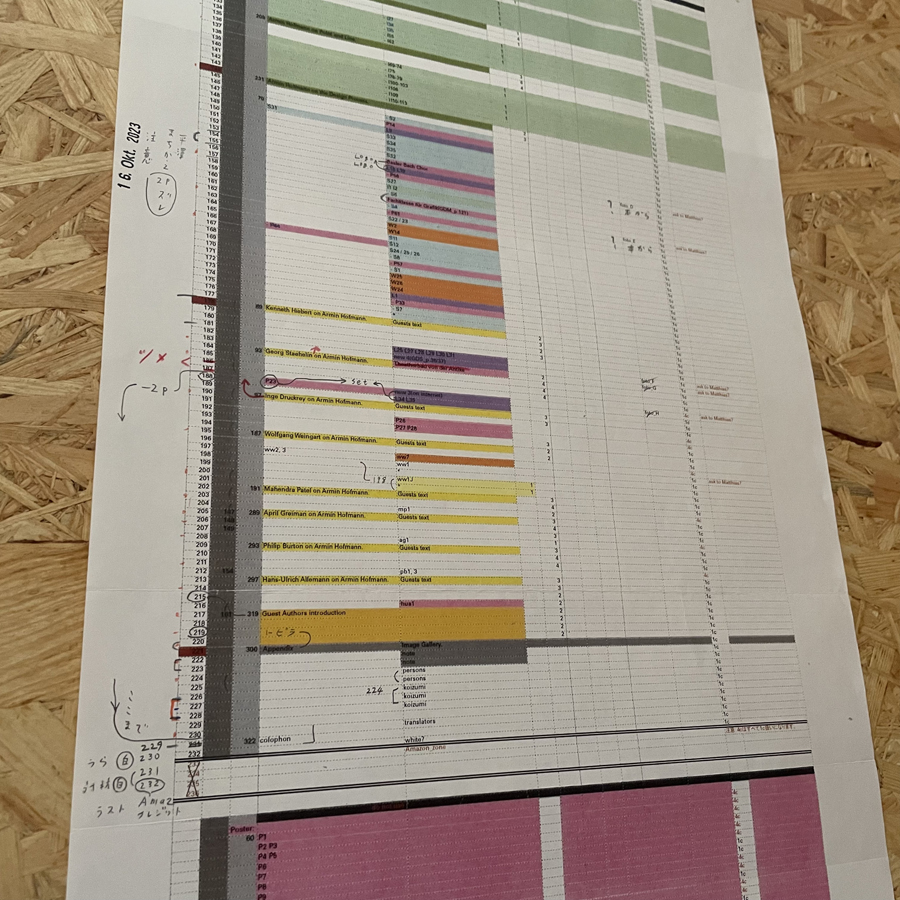

『削ぎ落とすこと. 倫理. 教育.』制作過程展

昨晩、宇野がバーゼルに無事到着しました。活版留学です。奇遇、イスタンブール(ワインガルトとの二人旅からちょうど15年か、、、)経由で。そしてぼくが帰国してちょうど30年となります。感無量。彼女のここまでの準備を目の当たりにして、頭が下がります。

さて留守中、約半年間の/Studioでの催しはぼくがやります。

常設展はPODのベースとなるフォーマットと構成をいかにまとめたかがテーマ。編集者や校閲が不在の本の作成、なかなかの醍醐味でした。最終的にはこの本はたった三人で作ったので、その種明かしも。台割など展示しています。

今ここにある危機とぼく(大学)の好感度について

けっこうおもしろかった。本質をシニカルについている。F氏を思い出す。

別冊同門 下

やっと、玄関さんの6人目の方、正しいと思います。よかった、ぼうずかと思いました。

釜を懸ける心がまえ、すなわち、ことをなす前に自分を清める。身の回りも清める。これです。掃除、普段の巷のお稽古では絶対に教わらないが、この方の文中にちょっと触れられている。家元での掃除、とても貴重なエピソード。でも、もっと詳細を正確に知りたい。「稽古照今」とは当たり前、ではそれは具体的になんぞや?掛物や花も当たり前。まず掃除です!

バーゼルでも印刷機の入念な掃除の仕方を習ったことが、一番の記憶に残っています。それを通してなぜ次が見えてくるのか、全てに言えること。洗心自新

Armin Hofmann by Matthias

削り落とすこと。 道徳になること。教えること。

先生勤めの終焉

やはり、今年度が最後となりました。いましがた、大崎さんからメールが届きまして、、、一年がかりの粟野先生に出していた宿題がこの結果に。来年度この四月から大崎善治氏に引き継がれます。

思えば25歳の時に御茶美で教壇に立ち「コミュニケーション論」という授業を始め、昨年12月の桑沢の「エディトリアル・デザインA」の最終授業で完全に終わりました。長岡で教授を辞めてから、ミニマムな授業を持つこと=半年1コマを受け持つ、つまり15回の一貫したカリキュラム(毎年時勢に合わせ少しづつ変化させる)を考える仕事はもうやる必要がなくなったわけです。昨年まで、このようなことをたゆまず続けた。ピークの助教授、教授時代はとても複雑な授業を、学科全体マキシマムな構想を見据えて、各授業内容とそれに対応する先生方を組み立てた。ほんとここまで十分やりきった。今思いかえしてみるとたのしかった。

最近は、巷では、素人のトークショーが多く、だれでも若い人の指導ができる機会が増えた。デザインの先生のような人は数多、だれでも手軽にできる。進歩したのだろう。ぼくの時代は終わった。崇拝するワインガルトのような先生の存在を必要としなくなった時代。

桑沢での最後の課題のシリーズは「花」をタイトルに含む書籍。授業のおわりに、贈りもの、学生たちに最後にしてやられました!とてもきれいな終わりでした。多謝

ガスの匂いが空気中に消えていくように。そして、かすかに花の香が残った。

西浦先生

https://www.iag.meisei-u.ac.jp/meuhp/KgApp?kyoinId=ygggyyyyysb

20年ぶりなのに、昨日のことのようにいろいろな話に花が咲いた。お互い長岡は一時の特殊なところだった。大学をつくったころ、とても楽しかった。そしてほんと睡眠していなかった。

彼はバーゼル直後のものすごいぼくを知っている。最後の頃の萎えちゃっていたぼくじゃなくて。笑

大学をコスパで選ぶ

AERA最新号の大特集なのですが、ほんとうに終わりだなと思います。

このような時代に大学の先生でなくて、よかった。

人生と学びについて、何を考えているのだろうか。まったく逆。