仙台藩医の玄沢、磐渓、文彦と三代にわたって、偉業を遂げたことの一部分を調べている。それは文彦が残した「根岸及近傍図」という地図に繋がる。なんとその地図にうちの先祖の地番が載っていることから発している。ご本人は音無川ほとり東日暮里4-22(現高野ビルあたり)、雨松軒が終の住処。ここで日本初の近代的国語辞典『言海』が執筆された。

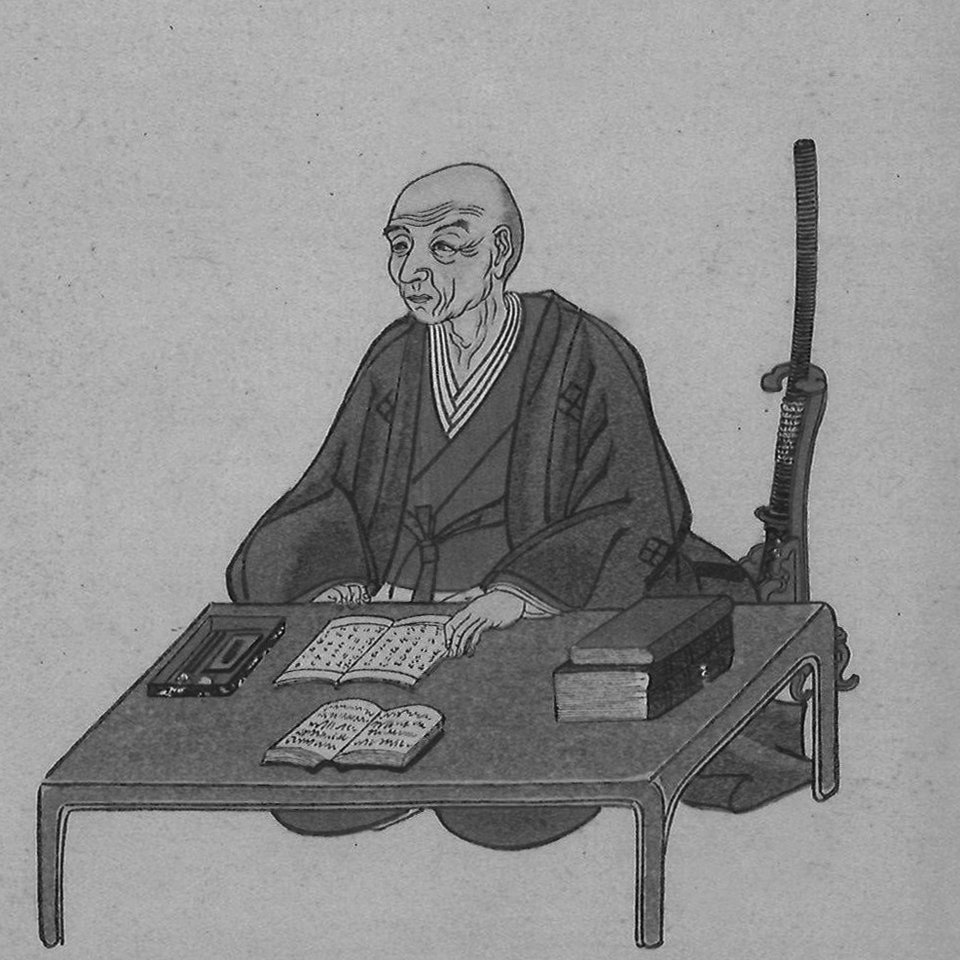

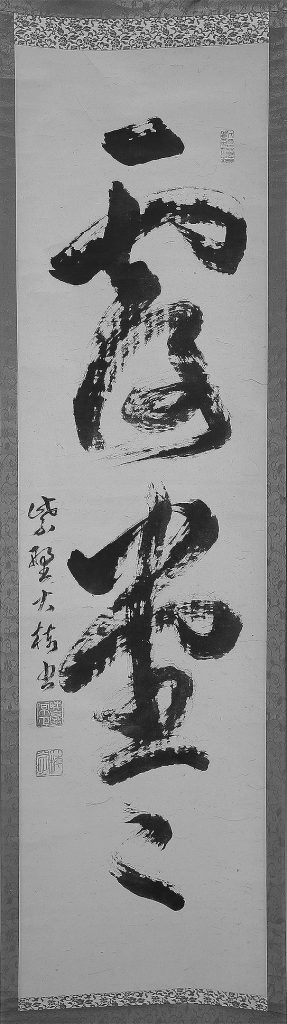

詳細はこれからじっくりと。少しずつ解明してきているのだが、おそらく出会うだろう膨大な情報からどうしたらいいのだろうか。磐渓の書も手に入ったが(四書五経ではないよう、意味不明)。この肖像画は文彦が自身のコレクションをポストカードに、実に興味深い。ヨコ組の本が机上に!