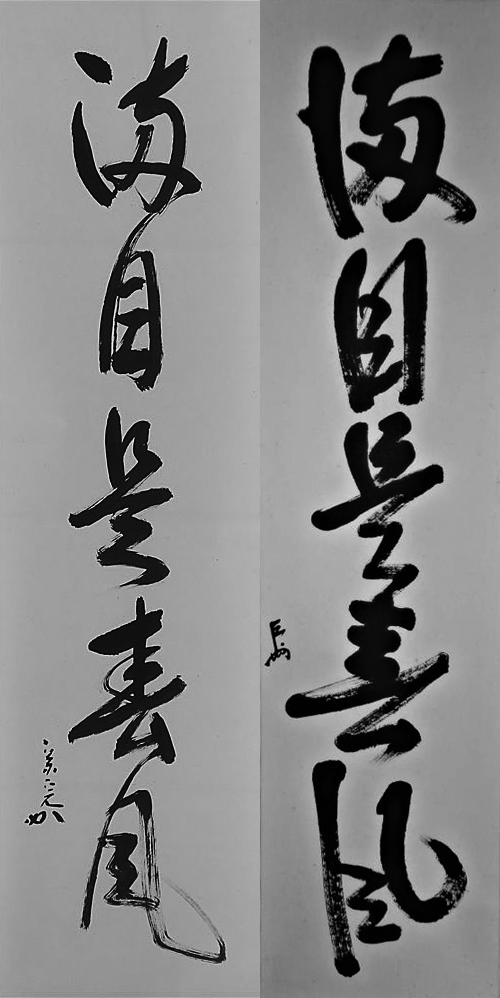

2020年から2021年へ、時代が大きく変わろうとする静かな大晦日に、おもう。

解釈:「茶の湯者の覚悟十体のこと」(山上宗二記)現代の茶の湯の意義として:

一 上、下に隔てなく、へつらうな。

一 あらゆることをたしなみ、気を遣う。

一 ふだんから、きれい数寄。 心も。

一 早朝3時ごろから考えて、その日の茶の湯を仕込むこと。

一 酒と女の誘いには自制が必要。

一 茶の湯で客を招くこと:冬・春は、雪を理由に昼、夜ともに点てるとよい。夏・秋は、夜は9時頃までが当然で、特に月の夜は、ひとりになっても更けるまで釜を掛けて、茶を味わう。

一 自分に足りないものを持っている人と知り合いになり、理解してもらうこと。

一 茶室の座敷と露地などその周りの環境はとても重要。竹、松など植物との関係は必修。夜掛け畳の敷き方は特に気を配る。

一 よい道具を持つこと(先人が心に掛けて見立てた道具を正確に理解すること)。

一 茶の湯者は、無芸であることが一芸。60歳までの人生、盛りはたった20年、どの道も集中して同じく下手(他芸に心奪われては下手になる。いつも書物と文字のことを心がけよ)。

以上、十ヶ条、語り伝える。

解釈:「また十体のこと」:

一 目利き:言うには及ばず、茶道具はもちろん良し悪し見分ける力を持っていること。また特別に依頼し製作てもらいコレクションとすることを第一に考えられる力を備えること。一方、巷で評価が高いものや名品のパチモン、特に名物とは全く関係のない最近流行りの骨董品、さらにデザイナーによる工芸発掘品や職人ぶった美術作品など(シンプルでも目立つもの)を目利きはしてはならない。

一 点前 :薄茶を点てること専らであり、これを真の茶とする。しかし世間では濃茶を真する。これは誤りで、濃茶を点てることは、点前の最中の姿勢にもかまわず、茶が固まらぬよう、心を込めて茶の気がぬけないように点てること。これが習いである。そのほかの点前については、台子四つ組、ならびに茶入肩衝の扱いにあると言える。

一 囲炉裏、風炉、炭灰は無限の可能性:朝の残り火の炭が自然と崩れおもしろい景色になるようよく見て置く。冬は、早朝4時ごろより、釜を掛ける。そうすれば日の出の頃には炉中の様がおもしろい。茶事の前には、湯が早く沸くように無心に炭を置くこと。また、客人帰り間際には、おもしろく置く。日中は炭の形にこだわらず、成り行きにまかせて置く。日暮れから夜咄の席では、夜が更けるにしたがっておもしろく置く。灰については、炭の手際を真に入り、粗相に見えるよう灰を入れる。そのように口伝を。

一 所作に始まり:一 花の生ける様、一 絵と墨跡、一 台天目で茶を呑む様、一 数の台と万の台、一 濃茶を呑む様、一 床へ道具を上げ下ろし、一 小壺、茶入を四方盆に載せて客に拝見、一 風炉と小板と釜、すぐ据える様、その他の所作に終始する。

一 会席のこと:(略)

一 客の振る舞いのこと:あらまし一座建立であり、細部にわたって秘伝が多い。初心者のためにその極意と紹鷗は語り伝えた。ただし、当時このような教えを利休は嫌った。それらは夜咄にて時々語ったのである。一番重要なことは、朝夕に寄り集まった間合いであっても、道具をお披露目し、口切の茶会は言うに及ばず、普段の茶会であっても、露地に入り露地より出るまで、一期一会と思い、亭主を畏敬することである。公事や世間話は無用。夢庵の狂歌。自分が信じる宗教や同じく財産、家族の愚痴、政治経済巷の問題や他者のゴシップなど囀ってはいけないと心得るべき。とにかく専ら茶の湯のことと数寄談義を語ること。それに伴い、茶が立つ前は無言。次に亭主ぶりとは、心の底より客人を敬うこと。貴人は茶の湯上手と言うに及ばず、嗜まない参客にも心の底で名人のように扱うこと。このような客と亭主との関係になって招き合うことが第一。そのようになって、道具のお披露目であって、一客にて慎むがよし(ネット上で不特定多数に、茶碗のいろいろな写真をサービスで見せるなどは言語道断)。

一 数寄雑談のこと:古人が言い伝えてきた、古い名物の評判や茶会の話題とすること。達人に20年以上は習うべきもの。

一 習骨法普法度:茶の湯では、習い・基本・法度が大事であるが、第一に数寄になるということであるが、これは秘伝である。達人の弟子となり、尋ねること。ただし、この五ヶ条を一つひとつ極めるといっても、若狭屋宗可のように全く創作がなければ立ち枯れてしまう。茶の湯の習いは、基本伝統に専ら従うべきであり、しかし作意は新しいことを専らとする。身の丈にあった先達に、またその時代に合うような分別が寛容。

一 茶の湯の師から遠ざかった後、師と上手とする心がけをもつこと。仏法・歌道ならびに、能・乱舞・剣術の上手に、さらにまた端々の所作までをも、名人の仕事を茶の湯と目利きの二ヶ条の手本とするのこと。茶の湯の師の心がけで、茶の湯ひとすじに30年身を抛ち自分独自の茶の湯を嗜む。決して茶の湯に関して(茶坊主のように)威張っては惨めな境遇となる。それは目利きであることを自分から天下はと呼び出すことと同じである。自分の茶の湯の丈を取り違え、天下一と茶頭ぶるものは、不十庵梅雪と同じように落ちぶれる。茶席での控え方は述べたように忠告する。このようにこれからも口伝を。

以上、十ヶ条、秘伝とする。これら師匠たち(紹鷗、道陳、利休)の秘伝は、以下にかかる(実際は10以上になるが、内容は省略した)。

一 孔子の曰く、

一 禅宗より出でたることによって、

一 給仕のこと

一 他、数寄者多くある

一 連歌の仕様は、

一 非作者

一 この道の奥の奥を

一 これら一切のこと、利休

一 唄うべき語

一 紹鷗

一 禅法を眼なし

一 名物ばかりを

字休付けたり:

この十体はすべてのクリエイティブに関わることに言える。そして、ものを見る目。おそらく当時の茶人は道具の中が見えなくても、全てその場がお見通しなのである(透明なガラスの道具や茶室など愚の骨頂)。見えないものが見える。作法にそれが現れる。そして道具合わせというか、それら周辺にも。たとえば茶入と茶杓の関係のように、微妙な関係、大きさや角度などで成り立っている。いくら善い道具同士でも、うまく茶を掬えないことがあるからだ。すべてのことにこのようなことが言える。とても興味深い。さぁ、大福茶の準備。