昨晩、この昭和らしいビル2階で「湯どうふ」堪能しました。名残惜しい地元の味。

「そうしたもの、、、」

え、罰則って? 本日の東京での感染者数が888人、偶然末広がりのゾロ? 何も手を打たないで、いつも的外れで困った総理大臣。こいつやめさせた方がいいと思いますが。

それにホラ吹きアベ氏が不起訴。日本はどうなっているんですかね。

古高田(こうだ)焼の茶碗

近年、或茶人が利休七哲キリシタン大名のJusto高山右近を忍んで催した茶会で使った十文字茶碗を手に入れた。江戸時代初期のもの、とても趣がある。この白いクロスは白土象嵌のであって、珍しい技法で作られている。またこのクロスのプロポーションがスイスの国旗を思わせるので記号として興味を持った。透明の長石釉の下に所々ほんのり赤みを帯びた土の色がみえる美しい三島茶碗。ちょっと俵茶碗のようでもある。作は陶工上野(あがの)喜蔵の系統であろうか?

スイスの国旗の赤は元々カトリック教会(マルタ騎士団)を示すもので、十字軍に由来する。シュヴァイツ州の文様が元になっている。

クリスマスと茶会は無関係ではないようですし、箱書も書付も何もないので、この茶碗の銘「寿須(ジュス)」としようと思っているw 早速、今年お世話になった正客に。

危険

昨日、今年一番遠くへ出かけた(近所とお茶の稽古と印刷屋ぐらいにしか出向かなかった)。多摩方面の某大学の訳者の先生の研究室へ。来年発刊する本のため、実物を前にプレゼンする重要な打ち合わせ。

19:00ごろ、帰りに新宿ゆきの特急に乗ったら、驚いた。密。若者が多い。顎マスクで大声で話している。終わったっと思った。あの中に感染者がいたら何人かは確実に感染する。ぼくにかもしれない。小池百合子は第二の緊急事態宣言を発令して、外出禁止にすべきだと思う。年末年始はとても危険。

久田宗全の書

久田家中興の祖と言われる三代宗全(本間勘兵衛)は、利休の時代の北野大茶湯において茶席をもったと伝わる初代宗栄が祖父、その子で元伯宗旦より茶を学んだ二代宗利を父に、元伯宗旦の娘が母、その長男。表千家5代を継いだ随流斎は弟であり、宗全の長男の勘太郎は表千家6代の覚々斎。当時の茶人中の茶人、隆盛を担った人です。元伯宗旦の作法などの多数の書き物を残したとも言われ、流れるような筆遣いがたまりません。また、四畳中板(元々は二畳中板であったという説も)の席で中柱をたてる形式で、点前座と客座の間に入れられた中板は天の川にみたてたともいわれたこの小間「半床庵」を考案した。自筆の扁額が有名で花押は好みである。

壺中日月長

こちゅうじつげつながし

『虚堂録』巻八

只知池上蟠桃熟。不覺壺中日月長。の強調すべき部分の五字禅語。

壺の中は「壺中天」「壺中天地」とも言われ、中国の伝説によれば別天地があって、日月の運行は長久だという。

禅では悟りの境地の喩え、そこは時間の単位が長いというよりは、時間的制約や束縛を超越している場。

この軸「胤衲出?」を掛けることにより、時空を超える。金堂壁画焼失の時の幻であろうか、解読できるかできないかの謎な墨跡。澤木興道は1908年法隆寺勧学院に入り、この大僧正に唯識を学んだ。言葉がみつからない。合掌。先日の黄檗百拙のもよかったが、こっちの方がなんとなく味がある。

ところで、茶の湯では、茶室と茶壺と小壺(茶入)の各々の中、三つの無限な空間が存在する。おそらく全て大小同じ世界だと考えられている。

令和2年12月号 同門

別冊。かなり激震です。

この媒体に玄関さんの原稿を載せるといったことは、前代未聞ではないでしょうか。覚々斎以降、家元を頂点とした家元制度が確立してきたのに、とうとうここまで。三木町氏(弟さん?)の口上というのはどうなんでしょうか? たとえ大役を担っていたとしても影で働くべき。基本は家元が全てをお決めになって、千家から発する言葉は全て家元の言葉であって。家元たる千家当主は絶対的なもの。そこから直属の門弟に稽古をつけていくのはないでしょうか? (ぼくのような下の下がいうようなことではありませんが)。今後の表千家は猶有からではなく家元グループとして存在していくのでしょうか?さて、散文は六人のうち二人のが載っているのですが、この話は何なんでしょうか?「釜を懸ける」ということの答えにはなっていない。良いテーマなのにとても残念です。

一方、昔のたとえ、惺斎や即中の高弟たち。ある意味完全であったに違いない。元千家にいらして独立されて茶人になってからのことでしょう。そういった方々は、真の茶人であって、その経験や感想あるいは内訳話を発表したり、門外不出の宗匠の稽古などは口外しなかったのでは。それも含め茶の行いとして。

ぼくら後世のものは、高弟の極メとか墨筆とかで度々目にすることはあるが、その力量はそこから想像できるのであって、個性もあるがその宗匠の色もあって、とてもよい味を醸し出している。この文章のようなインタビューのようなものはおそらく存在しないのでは。それらは茶人として理解できる人が理解すれば良いのであって。そういう意味で、一般の人向けの即中の書物は、際立って美しいと考えられる。

このことはバーゼルで学んだデザイン教育とよく似ている。師と弟子の関係。おそらく禅の僧侶も同じなのではないだろうか。

どうなってるんでしょうかね?

¥4,263ですって、まっ、amazonでは買わないでください。著者名も訳者名もトップに出ていないしw

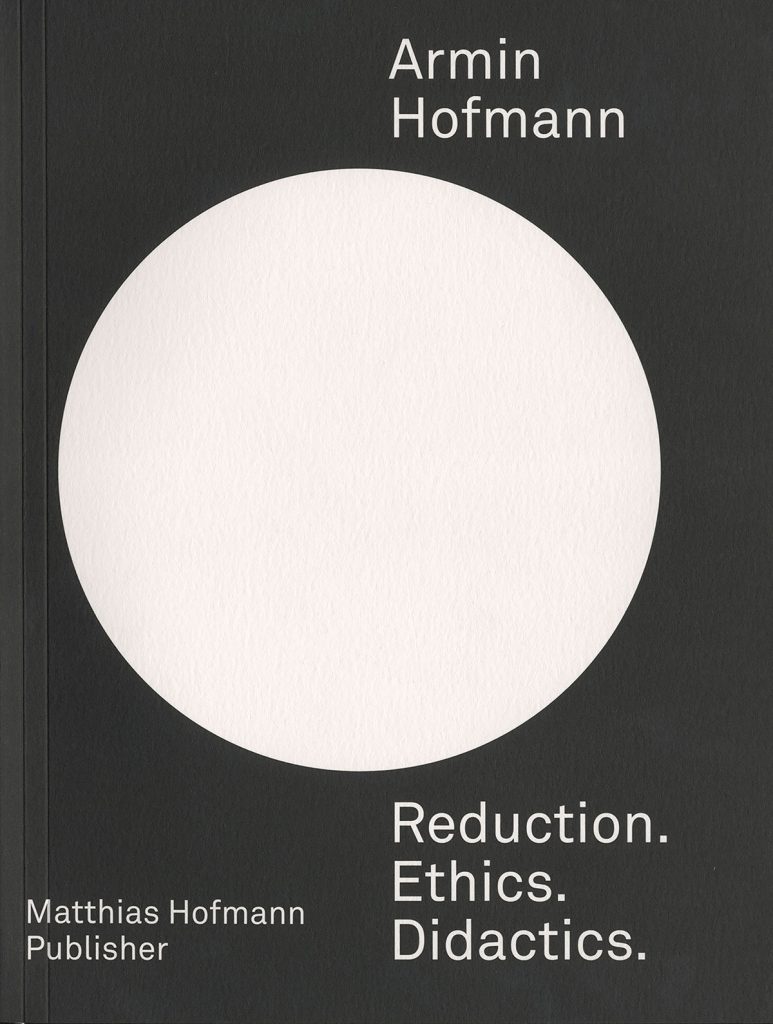

Armin Hofmann by Matthias

削り落とすこと。 道徳になること。教えること。

練馬区立牧野記念庭園記念館

とても好きな場所のひとつ。今年の1月に突然だったにも関わらず菅原先生をご紹介いただき、お世話になった学芸員の伊藤さんにお礼をしに出かけた。本ができて一ヶ月以上、ご挨拶に出られず、行動ができないもどかしさ。記念館では書籍販売ができないので、帰りにご紹介いただいた近所の書店に営業。

- くまざわ書店 大泉学園店

- ジュンク堂書店 大泉学園店

おそらく、こちらには『ボタニスト』置いてくださると思います。

記念館で12月6日まで、『牧野日本植物図鑑』出版80周年記念展を開催中。牧野博士の原画は標本とは違った魅力がある。