なんと初めて知った。はじめのつまみ方で決まる。なるほど表裏の関係はこうなっているのか〜

なんと初めて知った。はじめのつまみ方で決まる。なるほど表裏の関係はこうなっているのか〜

濃茶 卯昔 詰:一保堂茶舗

薄茶 式部の昔 詰:山政小山園

主菓子 寶ぶくろ 拾両・宝珠・小槌 鶴屋吉信

菓子 きれいどころ 伊勢源六たちばなや

菓子はいずれも縁起の良い頂き物。他道具は2021年と同じ。

2023年、あけましておめでとうございます。

元日明けは夜咄のようにして、最後に自服を。七輪にて餅を焼き、雑煮を祝う。

道具は一部昨年のを差し替えました。

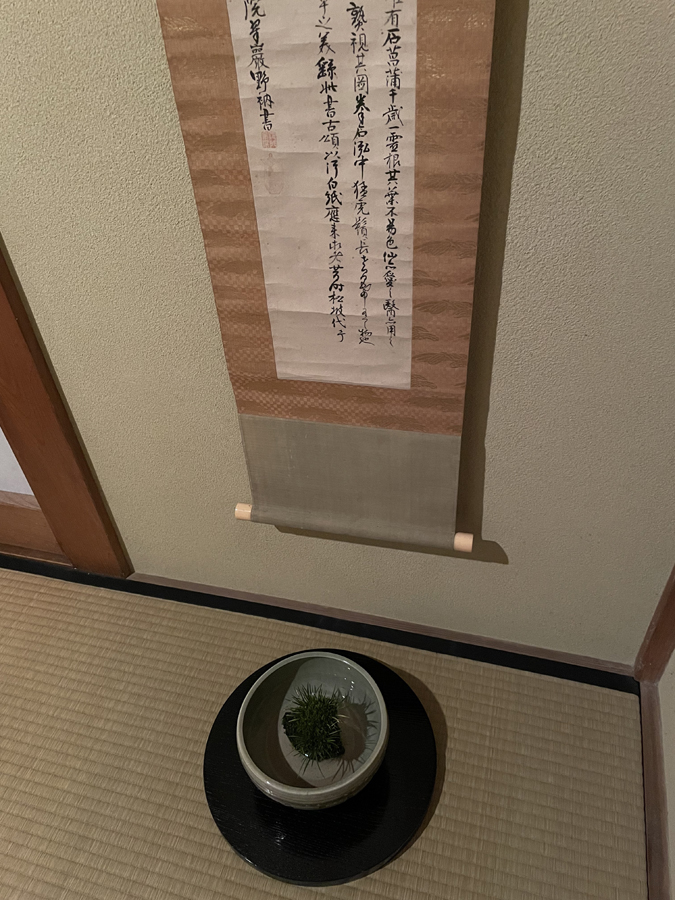

掛物 千里同風 即中斎筆 (反戦をこめて)

扇 千里同風 即中斎筆 (反戦をこめて)

茶杓 随流斎作「雨請」共筒(随流斎) 如心斎箱

茶碗 黒樂 紫野焼 銘:帰雁 鶴亭造 宙寶宗宇箱

蓋置 隅田川焼千切 7代白井半七造

床 七官青磁鉢、姫石菖 (写真は差し替える前:翠巌宗珉筆)

菓子 三ノ輪橋相州屋 栗蒸し羊羹

やはりありました(今度は熊本?)。なんと素晴らしい、比べるとほとんど同じ様に書かれている。宗匠が直筆で「千里同風」と扇に揮毫して、近しい人に配られたということは証明された。お軸に表装するもよし、そのまま飾ってもよし、扇は平安の貴族から上位の者が、親しい下位の者に下賜する時の贈答品としても用いられたらしいので、家元から近しい方へは自然。しかし、ふしぎ、紙が違う。料紙と奉書紙の扇表。当然、墨のノリが違う。いったい即中斎は一気に何本書いたのだろう?想像すると興味深い光景。筆跡からして、同時に書いている、別の時改めてではないであろう。

うちの床に飾るときは、二つ同時に出す。さてどのようにしようか、、、楽しみ。

茶の湯における扇子は、結界。武家はすべて帯刀を外し、扇子一本だけの丸腰で茶室に入る。「和」、即ち茶室で平和をつくることが重んじられた。個人の周囲に即席につくる結界としての作法はあるが、扇子立を茶席で正確に扱うことは習ったことはない。どのようにするのだろうか、、、扇子本来の記号的起源は古代中国の貴人が用いていた翳(さしば)。高貴な人物の身体を隠し神秘性を高めるための威儀具(いぎぐ)で、「隠す」と逆に貴人の存在を伝える「目印」ともなった。また、日本では江戸時代の正月に親しい相手に白扇を贈る習慣があったらしい。

江戸の楽陶。1819(文政2)年頃に佐原菊塢(きくう)が自邸内に窯を開いて、新梅屋敷(向島百花園)内に起こした。隅田川中州の土を採り、作品は新梅屋敷で土産物として売られ、都鳥の絵を描いた器や都鳥の香合が代表される。菊鳩の陶法は諸説あり、京都の名工尾形周平より受けたともいい、あるいは酒井抱一所伝の乾山伝書に倣ったとも、吉向治兵衛(きっこうじへえ)から学んだものともいい伝わる。菊鳩は早くから風雅をもって抱一・文晃・詩仏・千蔭・春海・蜀山らと交友があったため、隅田川焼は当時の名物としてもてはやされた。

震災前(明治から大正)に今戸で製作した隅田川焼の蓋置。この華奢な千切(中央がくびれた立鼓形)は今戸の7代白井半七(1923年関東大震災に被災し、今戸焼の窯は崩壊。碌々斎に引き立てられ、伊丹市に移窯した焼物師)作。素朴なへら彫りや押し印で都鳥が水面にいろいろな姿で描くことを得意としている。その通りに透かし鳥と彫り鳥があり、長楕円形に行書体の「寿ミ田川」と裏の立ち上がりに長方形に「半七」の二穎の陶印を捺している。

今戸焼を代表する陶家の初代半七は京都の土風炉師より技法を修得したとされ、貞享年間に土風炉や種々の茶器を制作したと伝えられる。2代白井半七は初代の技法を継承すると共に、享保年間に瓦器に施釉した楽焼風の軟陶を制作して「今戸焼」と呼ばれた。4代~5代頃より京都の伏見人形の影響を受けた「今戸人形」を制作し、浅草寺参詣などの土産物として天保年間に隆盛した。4代~6代は「芦斎」、7代は「楽半」と号し、7代までを「隅田川半七」「隅田川焼」「今戸焼」と呼ぶ。ここまでが江戸の半七。9代は8代の作風を受け継いで乾山写しなどで有名。小林一三の招きがあり宝塚市、そして三田市大原にと度々移窯し、共に料亭「吉兆」の創業者湯木貞一と親交が深く、作風が江戸今戸からかけ離れ、華やかな京焼の作風を取り入れ別物。

すごい。試作の茶杓がざっと二十本以上。ほとんどが珍しい木材の無節、、、よりどりみどりぼくは二つ頂いた。

いずれも藤掛宗豊作。早速、自主稽古で使用してみることにする。

pp.14, 15からの抜粋

お茶の味:古田織部⇄浅野幸長

一、うす茶はいかにもそそう(粗相=利休好み)に、

武者小路(有隣斎)

作意のないさらりとしたおどろくくらい手ばやく点てる

茶の気が失せぬ工夫

表

雲がすぐ消えるように脚が速い=雲脚茶(うんぎゃくちゃ)

泡を一面にたてない

粗相の茶の趣

一、こい茶の時は、柄杓に湯一はいよし、すくなきは悪く候、

宗旦の濃茶はゆるかった。

右手で茶を練り、左手は茶碗に添えなかった

織部から濃くなった。湯を注ぐことを一度で済ませた

茶の量と湯の量は決まっているので(計りやすい)

良休宗佐作茶杓「淀川」は、即中斎が自作の基本とした茶杓である。如心斎は、千家から離れていたこの茶杓を手に入れ、与太郎(啐啄斎)三歳の時に、如心斎の替筒も添えられ、箱の蓋裏に「随流宗佐紀州ヘ下向之節、淀川舟中ニテノ作ナリ、与太郎ヘ」と記している。了々斎も三十八歳の時、吸江斎が七歳で久田家から養子に来た記念に「淀川」を贈っていいる。その吸江斎もまた碌々斎にそれを譲理、その時に「淀川写し」も添えたということになっている。このように家伝を代々譲るという記録が。基本、これこそ流派の源。表千家同門なら「淀川」を拝見しておきたい。逆理のような「雨請」と並べてみたい。

出典『景徳傳燈録』。遥か彼方まで同じ風が吹くの意から、よく治まった世の中、乱れた世の中、というようにその全体の同様を表す。仏教で風とは教えであり、時空を超えてどこにいようともかわらないという意。おそらく1950年庚寅に扇面に記されたものを(秋田の?)所有の方が個人的に表装されたよう。なので共箱なし。即中斎の十八番の禅語? しかしあまりお軸現物は見かけたことがない。どうしてなんだろう? 「千」の書き方は2種類あり。1937年36歳で家元を継ぎ、1949年財団法人不審庵を設立。その頃の書、花押の上に「不審」とある。

容易に目にできるものとしては、1975年、法人設立記念大会記録集は記念茶会および講演会を収録した『千里』と茶の湯美術展の大要を収録した『同風』という刊行物。その書籍セットの帙の題箋の書よりも若々しい。とてもいい。白紙の手紙を思わせる。

おそらく扇の骨数は五間。蝙蝠(かわほり)左右の寸法がうまく合わないことから、左右を切り取ってバランスよく配した感がある。風、すなわち扇面に最適と言える。

初回放送日: 2022年9月7日

石田三成の関わりは、相当深いテーマです。

このように結論付けるのは、いささか軽い。さて、

付け足しのテーマ:「茶わんの科学調査」赤外線サーモグラフィーで温度変化について、

番組では、80度、70cc(お茶を点てるのと同じ温度と量)の湯を二人が同時に注ぐ。安定の樂、「樂茶碗は、熱しにくく冷めにくい性質を持つことがわかりました。」だって。当たり前。おそらく武者小路ですから、実際はこのように本物の茶碗にいきなり80度のお湯を入れたわけはなく、その前に、、、しかし、あれは誤解を生む。

あの三つの素材の熱伝導率はあの実験をやらなくても明らか。それを見せたいのであれば、小学校の理科の実験でもこのようにはやらない? あの茶碗でなくてもよい。番組中にどのように放映されるかは、事前にVで見ているだろうに、宗屋って馬鹿だな。なぜ利休が樂に茶碗を作らせたかとは違うでしょ。これでも家元後嗣か?笑

利休のリアリティの凄さは、科学調査をベースにそれ以上のことであると

もっとリアルな実験をして欲しかった。あの限定された茶碗でやるのであったら、ただ湯を入れるだけでなく

明らかに当時の茶の湯が(温度や人の感覚に対して)意味深かったかを全く知らない人に分かりやすく。できないのであれば、断る。であろう。結論=売名。

参考:「液体の構造と溶解」など

京都帝国大学理学部卒、堀内宗心宗匠

過去にきちんとやる人はやっている。不用意に茶碗を見せびらかしたり、遊びで茶碗を使用しない。https://www.jstage.jst.go.jp/article/kagakukyouiku/34/3/34_KJ00003482275/_pdf