実に興味深い女性がやってきた。春の古書イベントで知り合った入門希望の方と夏前まで数回面談した。とても話が弾んで、よく聞いてみると、ところどころ流行りのデザイン事務所などに、よく出入りしているようだった。彼女の立ち位置(atopos)がとても特殊で、久々にかなり入れ込んで、うちのスタッフに育て上げようとデザイン基礎の教室まで復活させたが、期待外れだった。しかし、そのおかげで、とても重要なことに気づかされた。(ぼくは幼児の時strophulusで、親のおかげで脱することができたが、理解できる領域)

日本のグラフィックデザイン現状と「ホフマンの教育思想」のあり方とを重ね合わせ、考察する方法を見つけることができるかもしれないのだ。一筋の光が。日本語では、広告を示す三つの英語が正確に位置付けられ、巷でデザインデザインと浮かれて固まってる連中、アーチスト気取りのペテン師、褒め合い族、コピー盗人の類とは違うという存在といかに違うのか、ここから見えてくるようだ。さて、どのように発表するか。

さわさわ open house

とうとう明日です。سوا “sawa” はアラビア語で「一緒」。

不定期営業のコミュニティ・スペース兼カフェ sawasawa。川の流れる音のよう。

始動

離れの二階では、電気の供給がまだ完了していないのに初イベント。茶室では、二人目の生徒さんが割稽古。今日は記念すべき一日だった。

根岸谷中日暮里豊島辺繪圖

大槻の近傍図(明治34)より45年前の図(安政3)、先祖の梅屋敷が載っている。国立国会図書館蔵。

-江戸切絵図全体図

https://codh.rois.ac.jp/edo-maps/iiif-curation-viewer/?curation=https://codh.rois.ac.jp/edo-maps/owariya/28/1856/ndl.json&mode=annotation&lang=ja

-現代位置合わせ地図

https://codh.rois.ac.jp/edo-maps/owariya/28/georef/

-地名一覧

https://codh.rois.ac.jp/edo-maps/owariya/28/

28-090 梅屋敷=小泉家

28-088 三島大明神

28-076 笹の雪

28-074/75 金杉村新田

音無川沿いに 百姓町 が続き

28-084 此辺一面根岸ト云

その付近に

28-085 円光寺=藤寺

28-082 西蔵院

28-083 永称寺

28-086/087 宮様家佳居

28-081 不動尊五行松=御行松

28-080 道ナシ横丁

28-079 下谷

28-078 藥王院

28-029 公春院

28-028 真正院

28-027 円通寺

左手には池田播磨守大名屋敷:

28-031 宗対馬守

28-032 大関信濃守

28-033 加藤大蔵少輔

28-030 石川日向守

三ノ輪付近まで。

ウチより上流へ、王子方面に向かうと:

28-073 社家

28-089 御隠殿

28-072 善光寺=善性寺

28-091/092 植木屋

28-093 芋坂ト云

28-095 天王寺

28-239 妙余寺(現存しない)

28-240 長善寺(現存しない)

28-071 ◯下谷中ト云 志賀

28-111 浄光寺 梅ノ天神

28-070 下日暮里ト云新堀村百姓家

28-115 植木ヤ

28-116 松平越後守

28-069 正覺寺

28-068 宗福寺

28-067 此辺足立群三十六ケ村組合新堀村 但シ下日暮ノ里ト云

28-066 興樂寺 六アミタ四番

28-117 道灌山

28-065 西国二十九番丹後松尾寺移 東覚寺 九品仏仁王尊二番八幡宮

この裏で二手に分かれ、日暮里の裏根津方面に

28-064 西行庵 普門寺 西国十一番札所

28-063 常養寺

28-062 光明院薬師堂

28-061 田畑村早川ト云

28-060 早川ト云中田畑村

28-059 別当大龍寺八幡宮

28-058 仲台寺

28-057 下田畑村

此道六アミダ三バン西ケ原エ出ル

28-056 王子権現 深越藤助

28-054 六アミタ一番 西福寺

是ヨリ王子稲荷ノ向エ出ル

今戸蓑輪淺草繪圖

向島の対岸図(嘉永6年)に驚き。大槻の根岸近傍図と完全に繋がる。これでおばあちゃんたちがどのようにここから歩いて行ったのかが、解明できた。それも最短距離で。想像するとすごく楽しい道のりだ。

-江戸切絵図全体図

https://codh.rois.ac.jp/edo-maps/iiif-curation-viewer/?curation=https://codh.rois.ac.jp/edo-maps/owariya/21/1853/ndl.json&mode=annotation&lang=ja

-現代位置合わせ地図

https://codh.rois.ac.jp/edo-maps/owariya/21/georef/

-地名一覧

https://codh.rois.ac.jp/edo-maps/owariya/27/

日暮里から音無川沿いにそして三ノ輪から吉原でなく橋場方面へ向かって:

21-334 此辺一面根岸ト云

21-335 御行松

21-333 円光寺=藤寺

21-336 西蔵院

21-337 西念寺

21-338 世尊寺=小泉家前菩提寺

21-341 東叡山領

21-342 安樂寺

21-369 藥王寺

21-372 宗対馬守

21-377 公春院

21-371/370/367 下谷三輪町

21-376/502 下谷通新町

21-366 永久寺

21-365 梅林寺

吉原大門には行かず、横道に、

21-501 浄閑寺

21-494 俗ニ田中ト云

21-493/495 元吉町

21-399 山谷浅草町

21-400 玉姫社

21-410 鑑ヶ池

21-411 総泉寺

21-412 真崎イナリ

21-421 大蓮院

21-425 法源寺

21-419 福寿院

21-413/414/415/417 橋場町=親戚の冠木家

21-416 船渡場向島エ渡ル

渡しの乗り場まで。

隅田川向嶋繪圖

桜もち屋に掲げていたもの(安政3年)でも、ちょっと違うのですが。同じ版で、色刷りなし?

かなり、刺激的だった。それにしても、コレは当時がよくわかる。この地図は南が天なので、上下逆さに見て、上部が重要。

-江戸切絵図全体図

https://codh.rois.ac.jp/edo-maps/iiif-curation-viewer/?curation=https://codh.rois.ac.jp/edo-maps/owariya/27/1856/ndl.json&mode=annotation&lang=ja

-現代位置合わせ地図

https://codh.rois.ac.jp/edo-maps/owariya/27/georef/

これは、無理があるのではないでしょうか。

-地名一覧

https://codh.rois.ac.jp/edo-maps/owariya/27/

北の果てから:

27-104 あやせ川=綾瀬川河口だが、現在は治水し過ぎ。

27-103 関屋ノ里=関屋か、何らかの見張りの場。

27-101 町村字 隅田村=隅田発祥地

27-102 木母寺梅若塚=梅若丸が亡くなった場所に柳の木。

27-095 堀切村百姓伊右エ門花菖蒲ノ名所ナリ=堀切は向島に。

27-098/099 寺島村 渡シ場ハシバエワタス=橋場から

…ここから堀切へ向かった。

さらに南下すると:

27-091 法泉寺=田中抱二墓所(抱一の弟子四天王)

27-090/137 シラヒゲ=東向島白鬚神社(諏訪明神合祀)

27-086 新梅屋敷=百花園

27-138 寺嶋大師=蓮華寺

27-083 長命寺名物サクラモチ=桜もち

27-084 右 水戸道?

27-080 若宮村八幡社=東墨田白鬚神社

27-133 竹屋ノ渡=山谷から

川向こう:

27-068/069 四ツ木村の隣に、

27-070/136 西葛西領=葛西の飛地に八幡=堀切天祖神社に移転?

27-064 客人(まろうど)大権現社=東四つ木白鬚神社

「小泉の書棚から」

明日から宇野のバーゼルでの活版修行報告会「晩秋のスイス・タイポグラフィまつり」がスタートします。便乗(オマケ)で古本屋をオープンします。まだまだひよこですが、とてものんびりしたお店ですが、どうぞご贔屓にw

インスタグラムhttps://www.instagram.com/typeshopgstudio/で#takeThisfromKoizumisBookshelvesをご覧ください。随時更新中。

小泉均

古物商免許 東京都公安委員会

第306662318960号

Instagram: htypo

2012年3月から始めていましたが、今朝、オープンにしました。主に字休菴の画像をお見せしています(未整理ですが)。来春からとうとう茶道教室を始めます。明日からの「スイス・タイポまつり」で情報を公開し出します。

朝鮮の美術

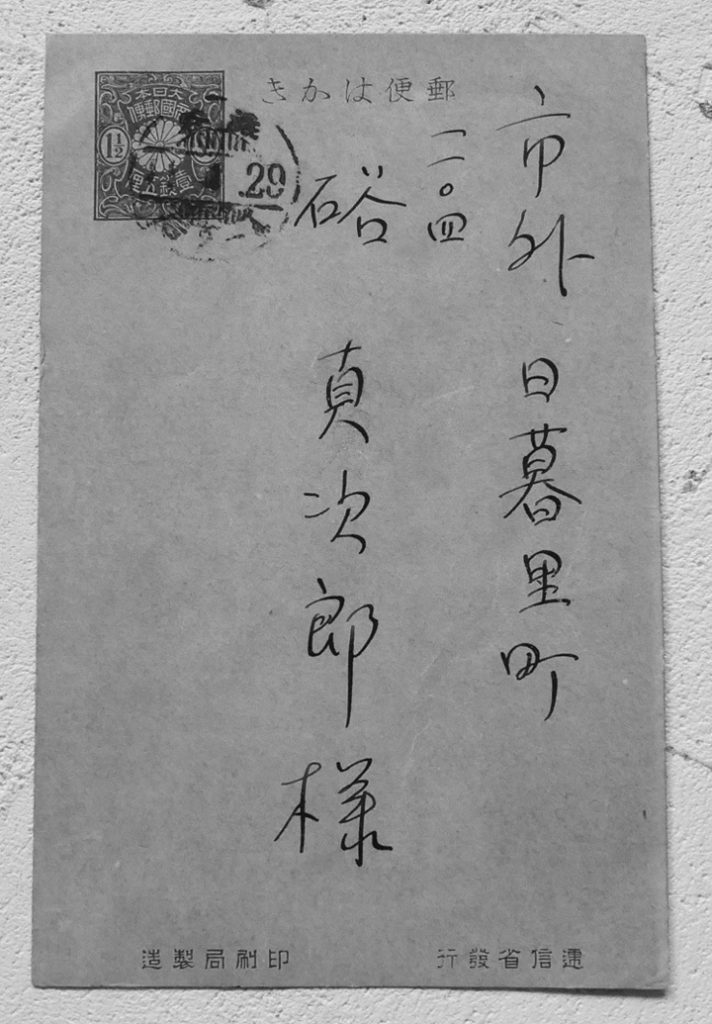

市外日暮里町一一〇四 硲真次郎様

「朝鮮の美術」製本に手間どり、御手許(おてもと)に入るのは五月初旬に延びました。不取敢(とりあえず)御断りまで 二十九日 柳宗悦

という葉書。

これは関東大震災の前年1922年に発刊した私家版和装の重要な本のことであろう。宗悦筆のお軸は前から狙っていたが、格好ばかりでイマイチ、ここには相応しくないものばかり。茶喝とか心喝などいろいろ実物を見たが、腑に落ちない。しかしこの一枚の古い葉書こそ、この茶室にピッタリ。さて、この硲(はざま)という人物。とても謎。名著ができる直前に、わざわざ一筆知らせているという仲。それもこの短文の中で「製本で」と理由まで述べている。どういう方なのだろう。もっと驚いたのは、目と鼻の先、母校の小学校前の大通りを入ったところあたりに住んでいたのだ。ちょっと調べてみると、高村光太郎や藤田嗣治と知り合いなのだろうか。こういう謎はとても好き。

なんで数える時に正の字を書くの?

→ 書き順が学校教育と異なるから

NHK「チコちゃんに叱られる」では鉛筆が普及したからとされているが、間違えている。証拠は、ちゃんと江戸時代の通い帳のようなものに残っていたのが見えた!

1 = 一

2 = 二(一の上に少し短めに)

3 = 三(ニの上にほんの少し長めに)

4 = 王(真ん中に縦画を天から地に)

5 = 玉(点を打つ)

とてもきれいに、まとまっている。全ての状態で文字として完成している。

王(おう)が玉(ぎょく)になるとは、おそらく中国から伝わったのだろう。

鉛筆だと最後の「点」が見えづらい?えっ、汚れに見える?変な言いがかり。

https://チコちゃんに叱られる.com/24273.html