…その書物は一般大衆から遠ざけられ、啓蒙の光は消されるのである。The Art of Making Catalogues of Libraries: Or, a method to obtain in a short time a most perfect, complete, and satisfactory printed catalogue of the British Museum Library, 1856

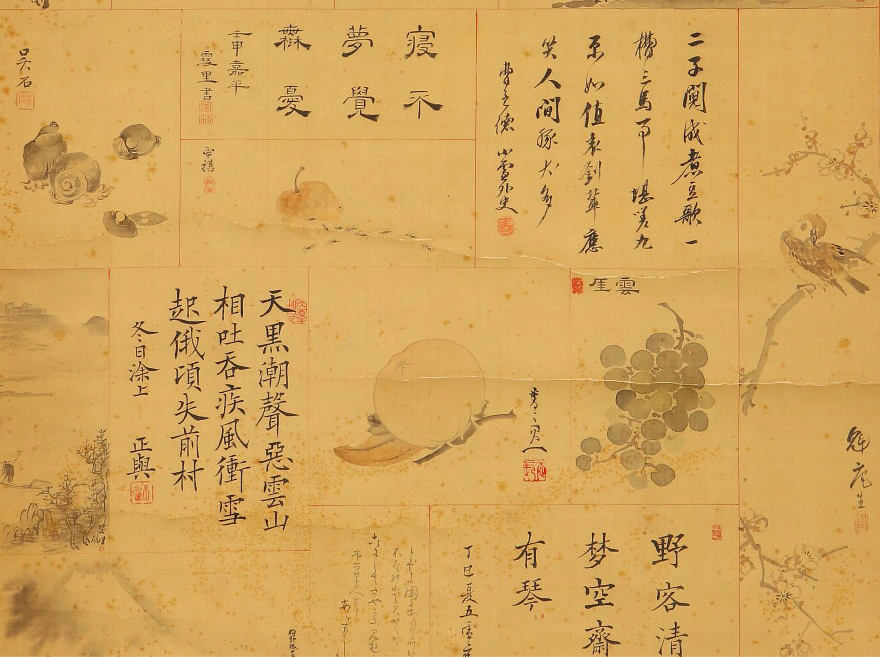

菁々其一の合作

「特健藥(27名)」意味不明。先日の「東都名家寄合書畫(9名)」から時代を経て、

- どんどん参加人数が増えた。(先日の「茶道具尽し器画賛(21名)」はその間、足立区立郷土博物館の合作(10名)も、たぶんそれ以前=この文晁の時代とは合作の様子が違ってきている。おそらく20年ぐらいは経過している)

- カスケードみたいなグリッドをひく人が出てきた。(おそらく何人かまず自由に描かせて、その後人数に割る=段差(入れこのように)になっているところや対角線で三角に割っているところがある)隣接する文字や絵と干渉し合って台無しにしてしまうから。

- 標題をつける人が出てきた。(不思議と周辺に余裕がある=事前にそう決めている感がある)

といったように、どんどん進化していったのだろう。デザイン・レイアウトの進化にとても近い。という点でこのお軸はとても興味深い(先日の「茶道具尽し」はグリッドがなく、一部重なって一体化したり余白の空間もないため遠近や構図、漢詩の入り方、画面全体が支離滅裂)。

この作品には戊午とある=1798年(其一3歳)のわけはない、1858年だろう、しかし亡くなる年の霜月かぁ、ありえない。十月にこの世にいない、、、すでにコレラ?で亡くなっている。直前に描いたのだろうか、、、贋作の可能性が高い。そうか、抱一のように弟子たちに模写をさせていたのか? いや、このような落書きはかえって代理でなく真筆だと思う。

時代は変わりメンバーに共通点がない。27名中、長谷川嵐渓=若くして江戸に出て大槻磐渓の門下に入り、絵を春木南湖に学ぶ。このような人がいるんだ〜。完全にこの近所の話につながる。そして富取益斎(篆刻家)、帰山雲崖、行田魁庵みな越後の出身。どういうことを意味しているのだろうか。10年後の戊辰戦争に至るが、、、他も調べなくては、、、

そして、正法寺にどうして其一のお墓があるのだろうか? 沼袋、おばあちゃんが住んでいた裏の寺。謎だらけのお軸。

尾形乾山の系統

素晴らしいサイトを見つけた。

http://www.ab.cyberhome.ne.jp/~tosnaka/201202/kenzan_densho_keifu.html

江戸では口述伝書:

次郎兵衛

宮崎富之助

抱一上人

西村藐庵(鈴木半茶)

朝岡與禎

三浦乾也

松沢

大槻如電=日暮里

京都では陶器密法書、後に江戸へ:

猪八

清吾

(この間不明)

芳村観阿

梅屋菊塢(隅田川焼)

佐原家=向島

心に余裕がある人の特徴

・優先順位が明確

・自己肯定感が高い

・先を見通して準備する

・穏やかで落ち着いた言動

・冷静に判断する力がある

・誰に対しても謙虚な姿勢

・周囲と自分を比較しない

・視野が広く周囲への気配りができる

もしもの場合に備えて準備をしている人は心に余裕がある。

すばらしい。この通りだと思う。

今朝、SNSを見たら偶然載っていた。最近は、ほんとに各SNSを見ないよう、載せないようにしている。

FBはタイムラインにその時出たアタマの五個ぐらいを一瞬見る程度。TWはほとんど見ない。

FBは何年か前に載せた写真が懐かしい場合だけシェアする。でTWはほとんどツイートしない、利休百首でその時全く同意したのだけリツイートするぐらい。とにかく真剣にやっていない。本当にバカらしい。こんなものに時間を費やすなんて貴重な人生自体を無駄にしている。はっきり言って、他人が何をしてようと関係ない。そんなもの見ているから、ひがんだり、しっとする。人間は弱いものということを知るべき。とにかく自分をより以上に律すること。

國華

引用:『國華』は1889年(明治22年)10月に日本の優れた美術品を広く知らしめるため、岡倉天心、高橋健三、フェノロサらにより創刊された美術雑誌である。現存する美術誌としては我が国最古、世界でも2番目に古い歴史を持ち、現在は朝日新聞社 https://publications.asahi.com/original/zasshi/kokka/seiwakai/ が発行している。

日本が所蔵する優れた美術品(日本美術と東洋美術)を木版および写真版によって忠実に再現した複製版画を一、二点掲載し、日本のみならず欧米諸国に広く紹介した。学術雑誌として世界に高く評価され東洋美術研究には必須の資料であり、海外の大学、博物館、美術館、美術史研究者らが活用している。

國華創刊当時のヨーロッパは熱狂的な日本ブームで浮世絵等の木版画の需要が高まり一時衰勢していた版元界は勢いを取り戻し200数軒の版元が昼夜を問わず仕事に打ち込み木版画の隆盛期であった。江戸時代から培われてきた木版画の技術はますます進歩し制約の多かった江戸と違って明治政府の援助も受け木版画史上最高とも言える技術と高価な良質の紙、絵具をふんだんに使って作られた。神業的な技術を待った職人達の手により絵肌の質感、古色や保存状態までもが緻密に再現され、版木が60、摺り数が100を越すとも言われる気の遠くなるような作業であった。その美しい精巧な日本固有の色摺木版画は発行部数も少ない(約200~500部)ため入手困難で、貴重な資料であると同時に貴重な美術品であり、これら贅沢な図版として掲載された世界に類を見ない極致、極限の木版画である。またその他、玻璃版(コロタイプ)の技術も一部併用された。

https://www.akanegarou.com/profile/kokka.html

興味を持ったのは、岡倉天心が存命中明治39年に発行された:

木版彫師=新部寛次郎

摺師=和田藤吉

薄葉紙解説:

印刷人=野村宗十郎

印刷所=東京築地活版製造所

発行人=村山旬吾

尾形乾山作 桔梗絵茶碗(すごく琳派らしい!)

現在国立博物館蔵なのか行方不明、この美しい下谷乾山?の茶碗、もし存在するなら実物を拝見したい。しかし前にも意見を載せたように乾山に絵がどう見ても似付かない茶碗は論外(調べても確かな真作茶碗は多くはなく、こんなにもの種類の「乾山写」茶碗があるのは本当に不思議)。派手な変な絵茶碗よりこの版画の方が謎で趣があり魅力的、これを掲げておいしい茶をいただきたい。

正倉院の

正倉院の書蹟 1964

正倉院のガラス 1965

正倉院の楽器 1967

正倉院の絵画 1968

正倉院の紙 1970

正倉院の陶器 1971

正倉院の羅 1971

正倉院の刀剣 1974

正倉院の金工 1976

正倉院の木工 1978

宮内庁蔵版 正倉院事務所編 日本経済新聞社刊

ちょっと聞かれたので、、、懐かしい。

断捨離で、すべてとっくに手元にないが。いい本だった。

朧月楊柳之図 為三郎筆

西村芳海箱書、この方がお持ちだったのだろう。江戸琳派の静かで素朴な絵。おそらくこの絵は写真では再現できません。この付近根岸で描いたものに間違いない。其頃は「柳通り」はなかった、文彦の地図では「あんらくじよこ丁」という名称だったが、おそらく柳の並ぶ風流な三業の小道の前身があったのだろう。突き当たりには現状のようでなく屋敷があって行き止まり其脇を音無川、御行の松、、、

月は正円で、1964年のオリンピックポスターのように左右ちょうどに堂々と。しかし幽玄な姿をしている。これが琳派。重要文化財の[発色のよい群青と金泥で描かれた渓流のねっとりとした表現]とはまた違った効果を金泥で試みている。なんとも言えない存在感。

それに対して、柳は写実的な描写で、しなやかな三本の絡んだ枝と葉一枚一枚が今にも風になびきそう。楊花はひとつひとつかわいい。瞬間的に決まった完璧な構図、空間がかなりあるのに「菁々其一」の落款と「祝琳」の白方印の位置が幹の上に重なっていて、緊張感あり、極めている。こんな絹本は見たことがない。この一幅で精神が統一でき落ち着き、張り詰めた室内を作る。1858年に63歳歿、ということはちょうどぼくが生まれた百年前か。不思議な絵だ。「鶯の舎主人」はいわゆる「御歌所」の寄人で、当時一級の文化人の一人。いろいろな作品を目にする機会が多かったと思われ、よほどこの作品を気に入ってられたのではなかということです。

「鶯の舎主人」はどういう人だったのだろうか?岐阜の関というところにいたらしい歌人、、、このような絵を持っていたとは。

「コロナ前」「コロナ後」

ここのところ感染者が極端に減っている。こう言える日がきたのか。そうなることを願う。

[ 戦前には、両親をはじめ大人たちが過去のを語る時、「震災前」「震災後」という言葉を口にした。東京に住んでいる者たちは、大正12年9月1日の関東大震災を時間の大きな節目にしていた。それが私たちの世代になると、大東亜戦争と称された戦争が敗戦によって終結した昭和20年8月15日がそれに相当し、「戦前」「戦後」という言葉を使う。…] 吉村昭『東京の下町』p.220

喫茶養生記

法蔵文庫5 栄西禅師著 諸岡存校註 法蔵館1942年(2,000部)

p.42

極熱湯以服之。方寸匙二三匙。多少隨意。但湯少好。其又隨意。云云

武島羽衣 秋草

いろいろに なく秋の夜の 虫の音を 色にいたせる 野べの八千草

「春のうららの隅田川…」、瀧廉太郎の歌曲「花」の作詞者の秋の詩。いろいろな逸話があって、華やかな人だが、筆はわりと好み。一行軸で幅がなんと16cm、細長い。とてもモダン。ちょっと教育者の軸とは思えない。