★★★★★ 4.5 久しぶりに、お気に入りアプリを見つけた。iPhoneに落としてから2ヶ月ぐらい捨てないで続いているが、これはすごい。35Hzぐらいが効くみたい。

★★★★★ 4.5 久しぶりに、お気に入りアプリを見つけた。iPhoneに落としてから2ヶ月ぐらい捨てないで続いているが、これはすごい。35Hzぐらいが効くみたい。

優れた茶人は、柄杓の扱いが自然で上手である。武士で言えば刀と最も似ていると感じる。道具というものは究極そういうものなのか。昔の茶人の点前を見てみたい。基本となる二種の量をブレないで、お湯(あるいは水)を汲めて注げることが肝要。扱いや持ち手はどのような時もいくつかの同じかたちの繰り返し。

汲みたい量にする:

柄杓の合が釜のお湯の中にある時に、柄杓の合の傾きで量を決めてしまう。

そのままの傾きのまま柄杓を上げてきて、

柄杓の底が、水面から離れてから、柄杓の合を水平にして上げる*。

滴:

釜から茶碗まで柄杓を移動させている間に、お湯が落ちない様に細心の注意を払う。柄杓の合の底は、凹型になっているので、水面から出た後に合の底面に未だ残っているお湯は、直ぐには合から落ちない。しかし、いずれは必ず一滴は落ちると予測すべき。それがいつなのかを測る。合の底面で一箇所に集まってくるお湯をその汲んだ直後にその場で落とすか、柄杓の移動中畳に落ちる前に、茶碗など移動先の中にお湯を入れるようにするのかその場の判断があらかじめ必要である。

水中で傾けた柄杓のその角度をそのまま変えることなく、柄杓の合の底を水面から上げると、斜めなためお湯の切れが良いはずなので、お湯は残らないで落ちるはずだが、それが一呼吸の間に落ちない場合が困る(*この瞬間)。また合を水面から上げた後、お湯が切れるまでしばらく待つのは作為的でよくない(絶対に振ったり揺らしたりしてはいけない)。何度やっても水面から離れる時の表面張力では完全に露を切ることができない場合がある。

注ぐ:

茶碗にお湯を注ぎ入れる時、茶碗の右側にお湯が垂れて、茶碗をとると畳が濡れているのは恥ずかしい。その原因は、柄杓の底の部分に伝ったお湯が茶碗の右の縁から外に出て、畳に落ちている。

はじめに、お湯を合から茶碗のどこに落とすかを決めて集中して注ぐ。絶対に茶碗の中心にお湯を落とさないようにすること。

茶碗の直径と角度を見る=落とし始めに茶碗の(7,8時位の短針がくる)左側手前の縁に近い所に、落とし終わるまでその位置を動かさないように注ぐ。つまり、寸分の狂いとブレは禁物。

兜巾頭の火箸

鳥頭、菊頭、桐実頭、渦頭、丁呂木頭、椎実頭、宝珠頭、瓢頭、大角豆頭から選んで火筋として使うのだが、どれも好みではない。ぼくのは烏天狗には付き物、頭襟(ときん)、山伏がかぶる小さな六角帽子の形。十二因縁(鳩摩羅什訳)、十二縁起・十二有支(玄奘訳)にちなんでおり、「支分は、無明、行、識、名色、六処、触、受、愛、取、有、生、老死、これら無明暗黒の煩悩だが、悟りに達すれば空(emptiness)になり、不動明王の頭頂にある蓮華のように清浄である」という意味。現実の苦悩の根源を断つという仏教の基本的な考えのひとつ。

蓮の灰匙

利休型なのだが、匙部に蓮華文が板金の打ち出し仕上げになっている珍しいもの。古い仏具のよう。意味的には日常で用いられる陶製匙の散蓮華(ちりれんげ)と同じく、自然で本当に美しい蓮の花から散った花弁に見立てている。仏教で重要とされているのが、煩悩に穢されることのない清浄な仏の心をあらわす「白蓮華」と、仏の大悲(だいひ)から生じる救済の働きを意味する「紅蓮華」。泥に染まらず清らかで美しい蓮華は、仏典では清浄な姿を仏にも例える。また漢訳三本の妙法蓮華経は「白蓮華のように正しい教えを説く経」という意で経題に用いられている。蓮は7月中旬から8月中旬位にかけて開花し、近所の上野不忍池が名所というのも何かの縁である。

うちはこの二つの火道具によって、より一層清められる。

利休好みの手焙(てあぶり)というものがある。「鮟鱇(あんこう)」と思うが、どこに本歌があるのかわからない。黒くてとてもいい形をしている。何ともいえない佇まい。作は享保年間京都深草に住み、雲華などの土風炉で名を残した辻井播磨(遠州好みらしい、[千家は]永樂了全より90年近く前の方)。この頃に風炉の種類も増え、茶人の好みにより多種つくられたらしいので、形はアレンジしているようだ(うちのは冷泉家にあったよう?)。この中に炭を入れるとほんわかして、暖かい。ぼくは持病で血の巡りがとても悪いので、ここのところの寒さに手が悴んで(活字を拾うときにもイイ)、これ本来は、待合でお客様に使っていただくのだが、失敬して自身で毎日愛用(オヤジが昔うちにあった小型のをよく金玉火鉢と言っていた=下品な言葉だがw)。ということはいつも火箸扱いの稽古!

実はぼくの灰はいろいろまぜこぜで全然ダメなのですが、そう言えば、佐久間先生が「他人からの灰は信用できない。」とおっしゃっていた。それが少しわかってきた感じがする。

道具は昨年と同じ。

濃茶 寅昔 詰:一保堂茶舗

薄茶 龍華の昔 詰:陽光園 佐久間宗信好

菓子 常のもっちり黒糖饅頭

花入 唐銅鶴首 京名越6代浄味造 大西浄中極

花 和水仙

omicronで余計な外出をしなかったため。常に近い。

…その書物は一般大衆から遠ざけられ、啓蒙の光は消されるのである。The Art of Making Catalogues of Libraries: Or, a method to obtain in a short time a most perfect, complete, and satisfactory printed catalogue of the British Museum Library, 1856

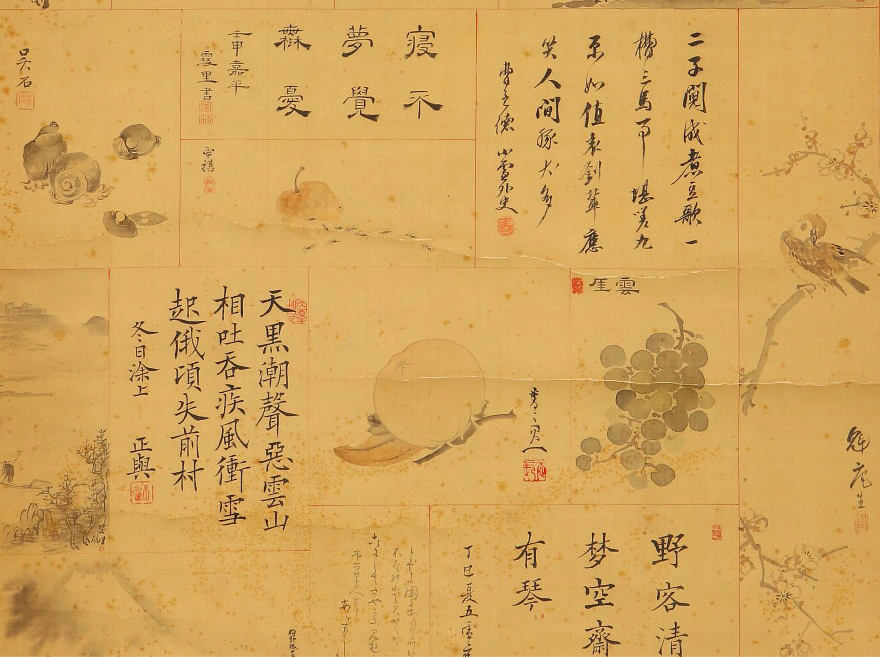

「特健藥(27名)」意味不明。先日の「東都名家寄合書畫(9名)」から時代を経て、

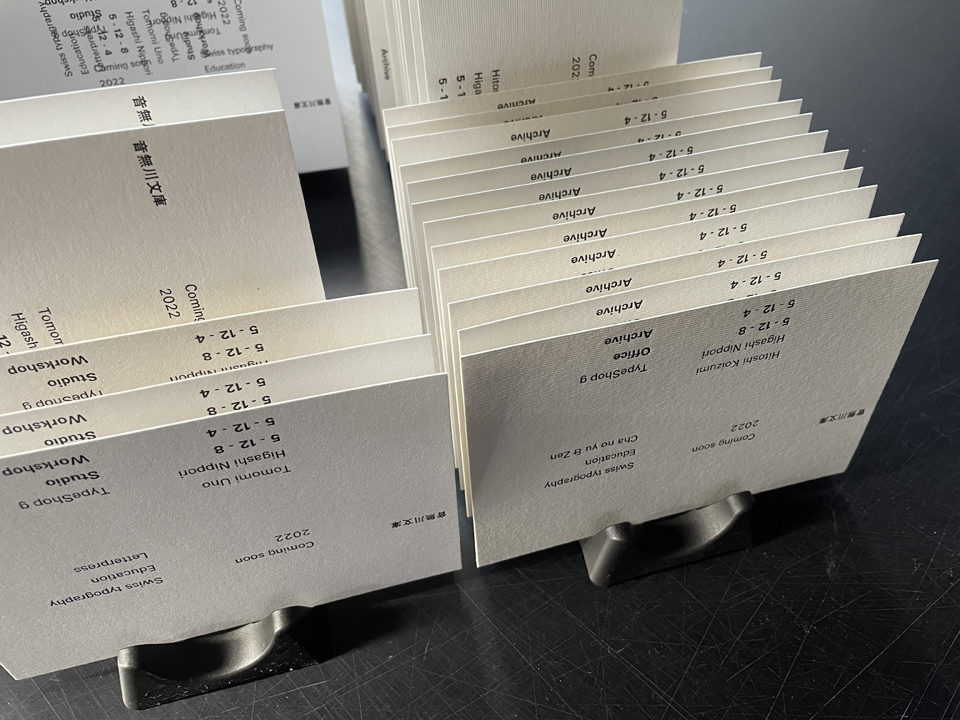

今年も若干ですが印刷物の年賀状(昨年は出版物は実現しませんでしたので。予告)をつくりました 。なんと昨年中に刷り上がりました。また「クリエイター100人からの年賀状」展 vol.17のために。見本帖本店で実物の展示を、どうぞお越しください。昨年と同様竹尾が推奨している「グムンドバイオサイクル-FS」を使用。ぼくのはカナビス。宇野のはサイクル。https://www.takeo.co.jp/exhibition/mihoncho/detail/20220120.html

昔から現在まで、ぼくに直接依頼してくださり続いているのはこの企画ぐらいだろうか、、、それよりずっと遡り、駆け出しの頃、企画部長の木戸さんから突然電話がかかってきて竹尾の細かいデザイン仕事を頼まれて、やっていた頃のことを最近よく思い出す。楽しかった。SNSやメールが全くない頃の話です。なので、このために年賀状を拵えているに近いですがw 実際はこのように年賀状の体をなしてはいません(昨年は年賀状を毎年くださっているのに、ぼくが実家にいることを知らぬ輩もいたぐらいですからw)。世の中もそういうことでしょう。

今年は、長年企画を培ってきた「音無川文庫」の登場。とうとう始動です。ここ数年、この準備に労力を重ねてまいりました。全てを次世代のために。桃山時代から江戸時代の掛物に関わっていると日本の本来の紙はすばらしいとつくづく感じます。

昨年、晴れてTypeShop_gの敷地が、以前の倍になったので。そして、今までの建屋と活版を含めた施設設備も充実させるのが今年。

宇野はLetterpressと、もちろんデザインでStudio/Workshop。

ぼくはOffice/Archiveそして茶の湯ということになります。今、学芸員のための予備知識をつけています。

所蔵品は:

表千家にまつわる侘茶道具(掛物を中心に)

禅僧の書(大徳寺と永平寺を中心に=うちの教育に近い思想のものに限って)

日暮里と根岸の文化人(江戸琳派を中心に)

スイス・タイポグラフィ(バーゼルAGSを中心に)

活版印刷(バーゼル流と??に関する和文活字)

教育の流派(school)に関係する資料など。まだまだですが、ご期待ください。

2022年、あけましておめでとうございます。

昨年も、最後の郵便物が同門1月号、一点でした。今年も同じように始めます。

さて、大晦日から炉の火を絶やさず、また元日は夜咄のようにして、最後に自服を。

掛物 漢詩横物 元伯宗旦筆 不仙斎箱

茶杓 羽淵宗印作 覚々斎筒 兼中斎箱

茶碗 古高田焼 銘「寿須」

床 七官青磁鉢、石菖蒲

道具は一部昨年のを差し替えました。とにかくお気に入りの道具で、

菓子 羽二重団子 餡団子(こし餡)

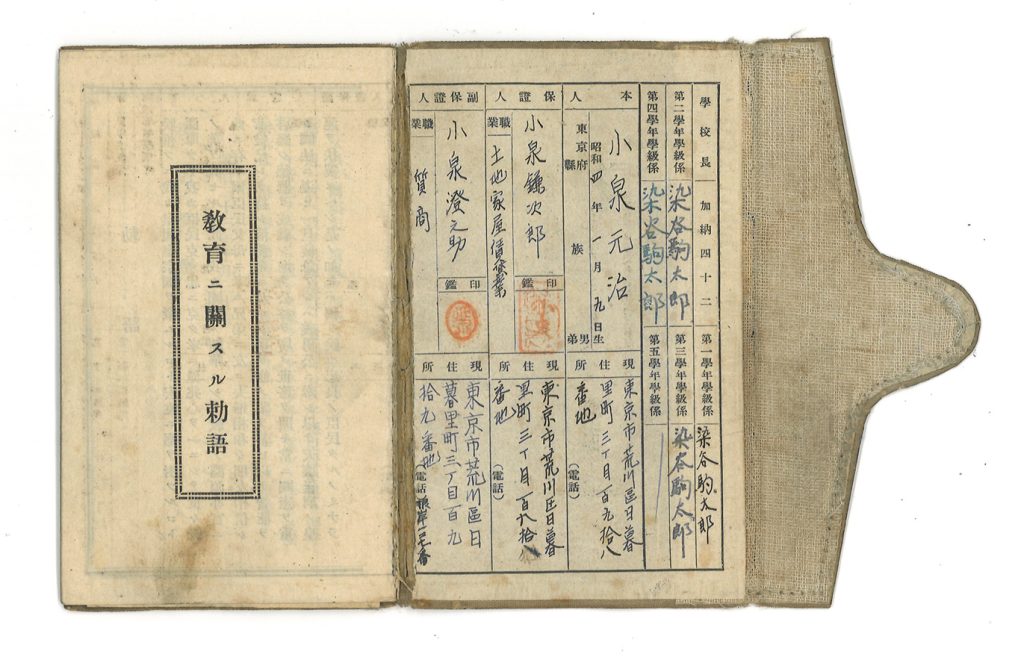

当時の東京府立工藝學校のもので、遺品の中に大事に入っていた。担任の染谷駒太郎はぼくの祖父。つまり母のお父さんが父の先生でずっと父の青年期の成長を見守っていたことになる。とても稀な先生と生徒であったと想像する。詳しい話をぼくは聞いたことはない。もちろん母は知らない。謎だ。

来年は、この辺りが先祖の所有していた土地のカタチに近くなる。ぼくが生まれた頃に区画整理があり、ここ上根岸と背中合わせの日暮里町3丁目=東日暮里5丁目が、近代的な都市の状況になっていくきっかけとなった(他の日暮里地区は異なる)。そして今年、都立竹台高校の新校舎建築工事の部分が完成した。全く違った風景となった。父が見たら何と言うだろう。