世の中は

ま売て四角亭

やはらか天

豆腐乃様奈

人尓奈れ人

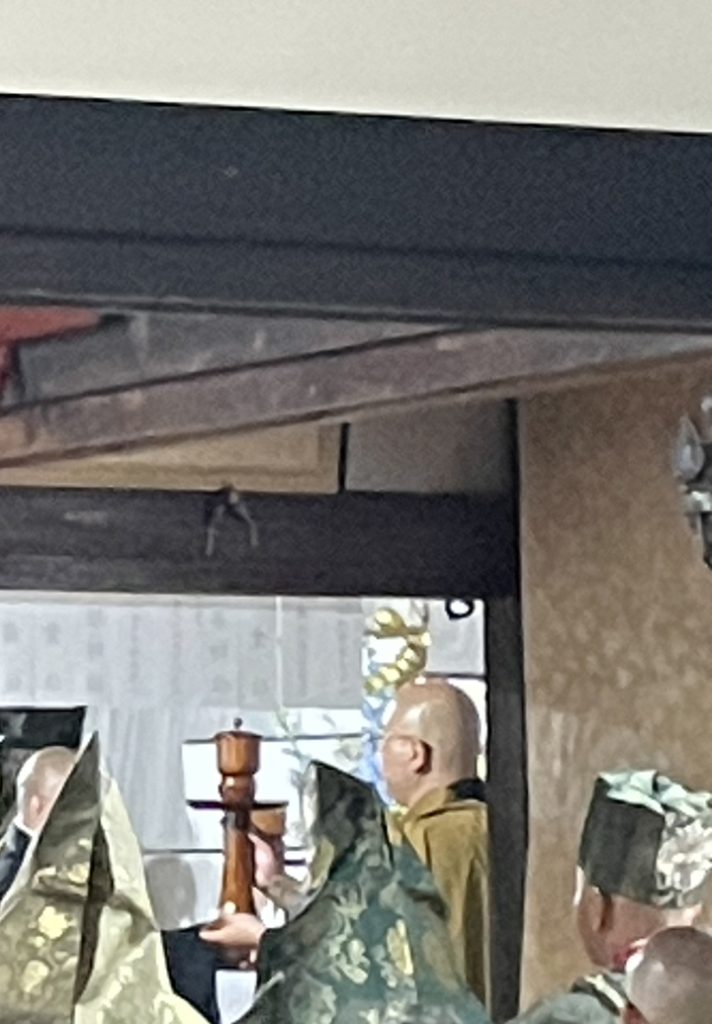

「世の中は 豆で四角で やわらかで 豆腐のような 人になれ人」この句は大徳寺435世 大綱宗彦の『大綱遺詠』にあり、豆腐を題とした自画賛の掛軸で有名。絵はいやに尖った豆升の角にもかけているのであろうか、しかし、実際には和らかいのだと。今年の勅題の「和」にかけられることも多いのかと思う。しかし、即中斎が描く「とうふ」はそれとは違う。優しい。いかにも美味しそうな冷奴のような。茶家の宗匠が昔の大徳寺の僧侶の有名な軸とおなじく表すのはカバー曲の様で、とても多く見受けることができるが、これは珍しい。それにしても、お軸の状態が悪すぎる。この贈られた中島氏とは何者なのか?名古屋で出たものなのだが、、、

大好物の日本の豆腐は、中国のとは少し違うので調べてみた。起源ははっきりしない。しかし、明の李時珍『本草綱目』で豆腐を発明したとされている前漢の劉安のことがうたわれている。宋の朱熹の次刘秀野蔬食十三诗韵 其十二 豆腐詩に「种豆豆苗稀,力竭心已腐。早知淮王术,安坐获泉布」と、「豆まきも苗もまばらで、疲れ果てて心が折れそうになる。もっと早く淮王の術を知っていたら、春の布を掴むことができたのに」とあり、なんとなく関係しているのかなとも思う。