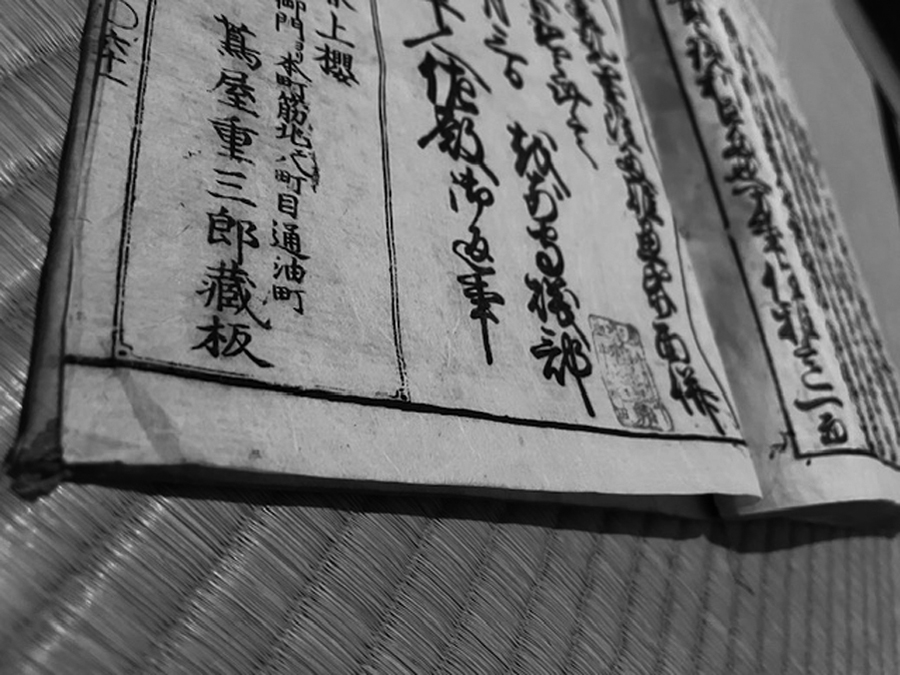

大槻の近傍図(明治34)より45年前の図(安政3)、先祖の梅屋敷が載っている。国立国会図書館蔵。

-江戸切絵図全体図

https://codh.rois.ac.jp/edo-maps/iiif-curation-viewer/?curation=https://codh.rois.ac.jp/edo-maps/owariya/28/1856/ndl.json&mode=annotation&lang=ja

-現代位置合わせ地図

https://codh.rois.ac.jp/edo-maps/owariya/28/georef/

-地名一覧

https://codh.rois.ac.jp/edo-maps/owariya/28/

28-090 梅屋敷=小泉家

28-088 三島大明神

28-076 笹の雪

28-074/75 金杉村新田

音無川沿いに 百姓町 が続き

28-084 此辺一面根岸ト云

その付近に

28-085 円光寺=藤寺

28-082 西蔵院

28-083 永称寺

28-086/087 宮様家佳居

28-081 不動尊五行松=御行松

28-080 道ナシ横丁

28-079 下谷

28-078 藥王院

28-029 公春院

28-028 真正院

28-027 円通寺

左手には池田播磨守大名屋敷:

28-031 宗対馬守

28-032 大関信濃守

28-033 加藤大蔵少輔

28-030 石川日向守

三ノ輪付近まで。

ウチより上流へ、王子方面に向かうと:

28-073 社家

28-089 御隠殿

28-072 善光寺=善性寺

28-091/092 植木屋

28-093 芋坂ト云

28-095 天王寺

28-239 妙余寺(現存しない)

28-240 長善寺(現存しない)

28-071 ◯下谷中ト云 志賀

28-111 浄光寺 梅ノ天神

28-070 下日暮里ト云新堀村百姓家

28-115 植木ヤ

28-116 松平越後守

28-069 正覺寺

28-068 宗福寺

28-067 此辺足立群三十六ケ村組合新堀村 但シ下日暮ノ里ト云

28-066 興樂寺 六アミタ四番

28-117 道灌山

28-065 西国二十九番丹後松尾寺移 東覚寺 九品仏仁王尊二番八幡宮

この裏で二手に分かれ、日暮里の裏根津方面に

28-064 西行庵 普門寺 西国十一番札所

28-063 常養寺

28-062 光明院薬師堂

28-061 田畑村早川ト云

28-060 早川ト云中田畑村

28-059 別当大龍寺八幡宮

28-058 仲台寺

28-057 下田畑村

此道六アミダ三バン西ケ原エ出ル

28-056 王子権現 深越藤助

28-054 六アミタ一番 西福寺

是ヨリ王子稲荷ノ向エ出ル