「一 茶之湯ろくニなく候てハあしく候、たてなる事あしく候、、、(57条)」

『逢源斎書 上』の一文の駆け出しに、茶の湯の真髄を述べたものがある。江岑の美意識であった「ろく(碌=陸)」とは、たいらでまっすぐでゆがみがないこと、まっとうで慎ましやかで目立たない、いわば麁相(そそう)の美。

それと対極にあるのが「たて(立テ)=伊達(だて)」無闇に派手に見せること、古田織部と金森宗和の茶の美。織部はひずんだ造形の道具を好んだ。このような美意識は、普通でない姿「異風異体」あるいは人目につくような変わったことをする「かぶき(傾キ)=歌舞伎」の美ともいわれ、流行りのアート作品にも通じる。宗和も同じく、野々村仁清の手になる優美で華やかな茶風で「姫宗和」と称された。現在もこれらの流れは色こく継承され、理解しやすい茶の湯の美の代表とされている。つまり江岑は「ろくでもない」と言い放っている。

江岑消息

利休の孫宗旦が三男江岑(こうしん)宗左に不審菴を譲ったところから表千家は成立した。そのことが「宗左」の名のり初め。夏書(げかき)は有名だが、こまめに茶の湯に関する覚書や消息を残したのだろうと推測する。茶をいただいたお礼にというのは、いかにも、この茶書に関係があり「極(ごく)」に違いない。

また「一 表具之寸方いたし様之事、大事ニ候、寸方かんやうなり、取合同前、、、」が気になるところ。江岑は、当時表具の裂の取合せばかりに関心が向けられるようになった風潮に対し、寸方=寸法の大切さを述べている。それは利休、少庵そして宗旦が表具をほどこした掛物の寸法を書きとめていることにあらわれているのです。つまり、本紙の大きさとバランスのとれた表具をするため、利休をはじめとする先達の表具の寸法を手本にしたのでしょう。ぼくには茶掛の原点が江岑にあると感じる。おそらく、受取人が表具をした江岑の文(ふみ)の寸法は、本紙は当時に多い大きさ縦13.5cm、横(まちまち)41.5cmで横長。そして、この表具の「天」が38cm、「地」が18cm。中廻しの上と下の部分はそれぞれ12cm、6cm、一文字の上と下の部分はそれぞれ3cm、1.8cm(=これらは縦の幅の寸法)。そして風帯の横幅は1.9cm。これもその一つかどうかというところ。

別冊同門 下

やっと、玄関さんの6人目の方、正しいと思います。よかった、ぼうずかと思いました。

釜を懸ける心がまえ、すなわち、ことをなす前に自分を清める。身の回りも清める。これです。掃除、普段の巷のお稽古では絶対に教わらないが、この方の文中にちょっと触れられている。家元での掃除、とても貴重なエピソード。でも、もっと詳細を正確に知りたい。「稽古照今」とは当たり前、ではそれは具体的になんぞや?掛物や花も当たり前。まず掃除です!

バーゼルでも印刷機の入念な掃除の仕方を習ったことが、一番の記憶に残っています。それを通してなぜ次が見えてくるのか、全てに言えること。洗心自新

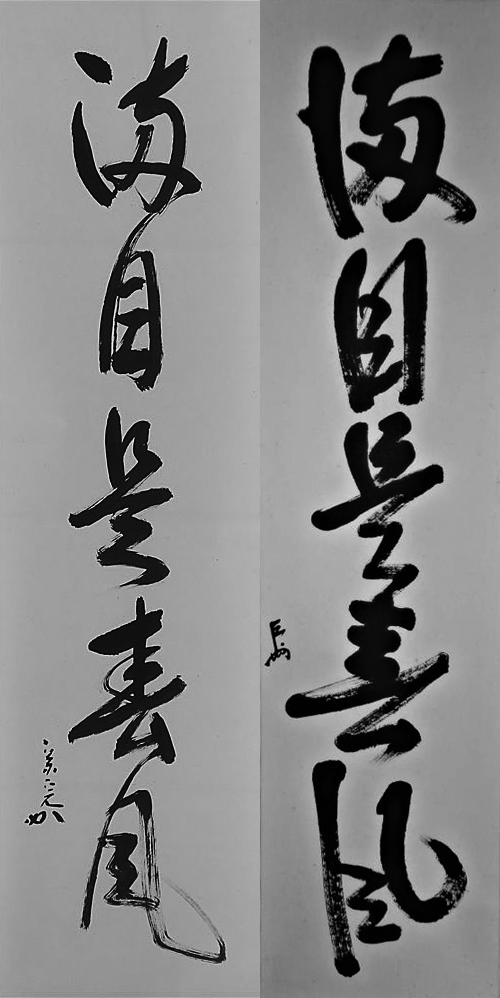

満目是春風

「まんもくこれしゅんぷう」は春爛漫の歌でよく掛けられる。しかし即中斎高弟による書は堂々と「満目是秋風」と書いてある。秋風であって春風ではない。いくら探してもこれらのようであって、表千家の書にはない。おそらく出典は、天台山徳韶国師の景徳伝灯録(巻二十五)

心外無法滿目青山

しんげむほうまんもくせいざん

一般に夏山を見るときは、満目、つまりすべて山、山山になりきった様子をいうが、(春の場合は単なる春春、このような季節の風景の歌ではなく)実は禅語では季節には関係なく「心境一如なる故に、心外には法無く、目に見ゆる青山も我心に外ならずと、一心と外境の不二なるをいふ」という意味なので、あえて春を秋にしてしまっても問題ないのではないかと、ではなかろうか? 即中斎高弟は、広島の永田宗伴、大阪の八幡宗豊、園部桃隣などが知られているが、この方々と宗匠の当時の茶室でのやりとりにとても興味がある。謎でつまり、それが最後のTea schoolなのである。

ひょっとすると、李白の秋浦歌「満目蕭条(まんもくしょうじょう)」のことなのかもしれないが、、、

初釜会記

掛物 春入千林處々鶯 即中斎筆 14代一閑軸先 春芳堂表具

釜 丸釜 古浄元造 即中斎箱

炉縁 久以造 沢栗木地

香合 12代坂倉新兵衛造 萩傳来独楽紋 即中斎在判

蓋置 青釉竹節形 覚入造

茶入(濃茶) 小肩衝黄薩摩焼 銘:翁 即中斎箱

茶器(薄茶) 盛阿弥造 黒棗 了々斎在判

茶杓 真竹 銘:雲珠 不仙斎作

茶杓 煤竹 裏朱塗笹蒔絵 銘:青苔 吉田高仙作 兼中斎書付

主茶碗 黒樂 紫野焼 銘:帰雁 鶴亭造 宙宝宗宇箱

替茶碗 京焼 仁清写柳絵* 惺斎好写 中村秋峰造

替茶碗 萩井戸 13代坂田泥華造

掛花入 竹尺八 黒田宗傳作 兼中斎在判 銘:春駒

花 白玉椿蕾一輪

濃茶 丑昔 詰:一保堂茶舗

薄茶 新春 詰:松北園

菓子 常盤饅頭 二久作

而妙斎が初釜の道具組について「主なものは変えずに、その年々の干支や勅題(今年は昨年1月16日に発表された歌会始の歌に詠み込まれる文字「実」)などにちなむものを少し入れ替え取り合わせています。」と言われています。うちは道具があまりにも揃っていないのでありがたいお言葉です。ただし干支の動物や歌の題材の漢字はぼくの茶の湯には関係ないので、今後もそれらを揃えることはないと思います。

*綰柳(わんりゅう)として。今年から「結び柳」を生けるのはやめました。数日のためだけに美しい長い柳の枝を痛めるのは心苦しい。元々、先達の茶人が唐代の詩人王維(おうい)の旅立つ友のために詠んだ七言絶句の漢詩の一部から「行く年来る年」の縁つなぎを意味させたのでしょう。その配慮が道具に現れていればよいのです。

送元二使安西

渭城朝雨潤輕塵

客舎青青柳色新

げんにをおくる

いじょうのちょうう けいじんをうるおす

かくしゃせいせい りゅうしょくあらたなり

元二の安西に使いするを送る。

渭城の朝の雨は軽い土ぼこりをしっとりと濡らし、

旅館の前の柳は雨に洗われて青々として、

ひときわ鮮やかである。

http://www.kangin.or.jp/learning/text/chinese/k_A1_005.html

大福茶

2021年、あけましておめでとうございます。

昨年、最後の郵便物が同門1月号、一点でした。なかなか象徴すべき小さな出来事でした。さて、大晦日から炉の火を絶やさず。元旦の雑煮を祝った後の家族だけで大福茶、雨戸を閉めたままの初めての試みですが、会記:

掛物 圓通 吸江斎筆 惺斎箱

釜 丸釜 大西古浄元造 即中斎箱

炉縁 久以造 沢栗木地

香合 如心斎作写 傳来独楽紋(青釉) 惺入造 惺斎在判

蓋置 竹節 影林宗篤作 兼中斎在判

茶入 絵御本(李朝中期) 銘:韋駄天、仕覆:真田間道

茶杓 煤竹(常づかい) 銘:蓬莱

茶碗 赤樂半筒 久田宗全作 久田不及斎箱

床 素焼小盆 青磁皿添

石菖蒲、つきもの:利休好手燭

濃茶 小倉山 詰:山政小山園 佐久間宗信好

菓子 福ハ内 鶴屋吉信製

といたしました。楽しみです。

十体

2020年から2021年へ、時代が大きく変わろうとする静かな大晦日に、おもう。

解釈:「茶の湯者の覚悟十体のこと」(山上宗二記)現代の茶の湯の意義として:

一 上、下に隔てなく、へつらうな。

一 あらゆることをたしなみ、気を遣う。

一 ふだんから、きれい数寄。 心も。

一 早朝3時ごろから考えて、その日の茶の湯を仕込むこと。

一 酒と女の誘いには自制が必要。

一 茶の湯で客を招くこと:冬・春は、雪を理由に昼、夜ともに点てるとよい。夏・秋は、夜は9時頃までが当然で、特に月の夜は、ひとりになっても更けるまで釜を掛けて、茶を味わう。

一 自分に足りないものを持っている人と知り合いになり、理解してもらうこと。

一 茶室の座敷と露地などその周りの環境はとても重要。竹、松など植物との関係は必修。夜掛け畳の敷き方は特に気を配る。

一 よい道具を持つこと(先人が心に掛けて見立てた道具を正確に理解すること)。

一 茶の湯者は、無芸であることが一芸。60歳までの人生、盛りはたった20年、どの道も集中して同じく下手(他芸に心奪われては下手になる。いつも書物と文字のことを心がけよ)。

以上、十ヶ条、語り伝える。

解釈:「また十体のこと」:

一 目利き:言うには及ばず、茶道具はもちろん良し悪し見分ける力を持っていること。また特別に依頼し製作てもらいコレクションとすることを第一に考えられる力を備えること。一方、巷で評価が高いものや名品のパチモン、特に名物とは全く関係のない最近流行りの骨董品、さらにデザイナーによる工芸発掘品や職人ぶった美術作品など(シンプルでも目立つもの)を目利きはしてはならない。

一 点前 :薄茶を点てること専らであり、これを真の茶とする。しかし世間では濃茶を真する。これは誤りで、濃茶を点てることは、点前の最中の姿勢にもかまわず、茶が固まらぬよう、心を込めて茶の気がぬけないように点てること。これが習いである。そのほかの点前については、台子四つ組、ならびに茶入肩衝の扱いにあると言える。

一 囲炉裏、風炉、炭灰は無限の可能性:朝の残り火の炭が自然と崩れおもしろい景色になるようよく見て置く。冬は、早朝4時ごろより、釜を掛ける。そうすれば日の出の頃には炉中の様がおもしろい。茶事の前には、湯が早く沸くように無心に炭を置くこと。また、客人帰り間際には、おもしろく置く。日中は炭の形にこだわらず、成り行きにまかせて置く。日暮れから夜咄の席では、夜が更けるにしたがっておもしろく置く。灰については、炭の手際を真に入り、粗相に見えるよう灰を入れる。そのように口伝を。

一 所作に始まり:一 花の生ける様、一 絵と墨跡、一 台天目で茶を呑む様、一 数の台と万の台、一 濃茶を呑む様、一 床へ道具を上げ下ろし、一 小壺、茶入を四方盆に載せて客に拝見、一 風炉と小板と釜、すぐ据える様、その他の所作に終始する。

一 会席のこと:(略)

一 客の振る舞いのこと:あらまし一座建立であり、細部にわたって秘伝が多い。初心者のためにその極意と紹鷗は語り伝えた。ただし、当時このような教えを利休は嫌った。それらは夜咄にて時々語ったのである。一番重要なことは、朝夕に寄り集まった間合いであっても、道具をお披露目し、口切の茶会は言うに及ばず、普段の茶会であっても、露地に入り露地より出るまで、一期一会と思い、亭主を畏敬することである。公事や世間話は無用。夢庵の狂歌。自分が信じる宗教や同じく財産、家族の愚痴、政治経済巷の問題や他者のゴシップなど囀ってはいけないと心得るべき。とにかく専ら茶の湯のことと数寄談義を語ること。それに伴い、茶が立つ前は無言。次に亭主ぶりとは、心の底より客人を敬うこと。貴人は茶の湯上手と言うに及ばず、嗜まない参客にも心の底で名人のように扱うこと。このような客と亭主との関係になって招き合うことが第一。そのようになって、道具のお披露目であって、一客にて慎むがよし(ネット上で不特定多数に、茶碗のいろいろな写真をサービスで見せるなどは言語道断)。

一 数寄雑談のこと:古人が言い伝えてきた、古い名物の評判や茶会の話題とすること。達人に20年以上は習うべきもの。

一 習骨法普法度:茶の湯では、習い・基本・法度が大事であるが、第一に数寄になるということであるが、これは秘伝である。達人の弟子となり、尋ねること。ただし、この五ヶ条を一つひとつ極めるといっても、若狭屋宗可のように全く創作がなければ立ち枯れてしまう。茶の湯の習いは、基本伝統に専ら従うべきであり、しかし作意は新しいことを専らとする。身の丈にあった先達に、またその時代に合うような分別が寛容。

一 茶の湯の師から遠ざかった後、師と上手とする心がけをもつこと。仏法・歌道ならびに、能・乱舞・剣術の上手に、さらにまた端々の所作までをも、名人の仕事を茶の湯と目利きの二ヶ条の手本とするのこと。茶の湯の師の心がけで、茶の湯ひとすじに30年身を抛ち自分独自の茶の湯を嗜む。決して茶の湯に関して(茶坊主のように)威張っては惨めな境遇となる。それは目利きであることを自分から天下はと呼び出すことと同じである。自分の茶の湯の丈を取り違え、天下一と茶頭ぶるものは、不十庵梅雪と同じように落ちぶれる。茶席での控え方は述べたように忠告する。このようにこれからも口伝を。

以上、十ヶ条、秘伝とする。これら師匠たち(紹鷗、道陳、利休)の秘伝は、以下にかかる(実際は10以上になるが、内容は省略した)。

一 孔子の曰く、

一 禅宗より出でたることによって、

一 給仕のこと

一 他、数寄者多くある

一 連歌の仕様は、

一 非作者

一 この道の奥の奥を

一 これら一切のこと、利休

一 唄うべき語

一 紹鷗

一 禅法を眼なし

一 名物ばかりを

字休付けたり:

この十体はすべてのクリエイティブに関わることに言える。そして、ものを見る目。おそらく当時の茶人は道具の中が見えなくても、全てその場がお見通しなのである(透明なガラスの道具や茶室など愚の骨頂)。見えないものが見える。作法にそれが現れる。そして道具合わせというか、それら周辺にも。たとえば茶入と茶杓の関係のように、微妙な関係、大きさや角度などで成り立っている。いくら善い道具同士でも、うまく茶を掬えないことがあるからだ。すべてのことにこのようなことが言える。とても興味深い。さぁ、大福茶の準備。

古高田(こうだ)焼の茶碗

近年、或茶人が利休七哲キリシタン大名のJusto高山右近を忍んで催した茶会で使った十文字茶碗を手に入れた。江戸時代初期のもの、とても趣がある。この白いクロスは白土象嵌のであって、珍しい技法で作られている。またこのクロスのプロポーションがスイスの国旗を思わせるので記号として興味を持った。透明の長石釉の下に所々ほんのり赤みを帯びた土の色がみえる美しい三島茶碗。ちょっと俵茶碗のようでもある。作は陶工上野(あがの)喜蔵の系統であろうか?

スイスの国旗の赤は元々カトリック教会(マルタ騎士団)を示すもので、十字軍に由来する。シュヴァイツ州の文様が元になっている。

クリスマスと茶会は無関係ではないようですし、箱書も書付も何もないので、この茶碗の銘「寿須(ジュス)」としようと思っているw 早速、今年お世話になった正客に。

久田宗全の書

久田家中興の祖と言われる三代宗全(本間勘兵衛)は、利休の時代の北野大茶湯において茶席をもったと伝わる初代宗栄が祖父、その子で元伯宗旦より茶を学んだ二代宗利を父に、元伯宗旦の娘が母、その長男。表千家5代を継いだ随流斎は弟であり、宗全の長男の勘太郎は表千家6代の覚々斎。当時の茶人中の茶人、隆盛を担った人です。元伯宗旦の作法などの多数の書き物を残したとも言われ、流れるような筆遣いがたまりません。また、四畳中板(元々は二畳中板であったという説も)の席で中柱をたてる形式で、点前座と客座の間に入れられた中板は天の川にみたてたともいわれたこの小間「半床庵」を考案した。自筆の扁額が有名で花押は好みである。

令和2年12月号 同門

別冊。かなり激震です。

この媒体に玄関さんの原稿を載せるといったことは、前代未聞ではないでしょうか。覚々斎以降、家元を頂点とした家元制度が確立してきたのに、とうとうここまで。三木町氏(弟さん?)の口上というのはどうなんでしょうか? たとえ大役を担っていたとしても影で働くべき。基本は家元が全てをお決めになって、千家から発する言葉は全て家元の言葉であって。家元たる千家当主は絶対的なもの。そこから直属の門弟に稽古をつけていくのはないでしょうか? (ぼくのような下の下がいうようなことではありませんが)。今後の表千家は猶有からではなく家元グループとして存在していくのでしょうか?さて、散文は六人のうち二人のが載っているのですが、この話は何なんでしょうか?「釜を懸ける」ということの答えにはなっていない。良いテーマなのにとても残念です。

一方、昔のたとえ、惺斎や即中の高弟たち。ある意味完全であったに違いない。元千家にいらして独立されて茶人になってからのことでしょう。そういった方々は、真の茶人であって、その経験や感想あるいは内訳話を発表したり、門外不出の宗匠の稽古などは口外しなかったのでは。それも含め茶の行いとして。

ぼくら後世のものは、高弟の極メとか墨筆とかで度々目にすることはあるが、その力量はそこから想像できるのであって、個性もあるがその宗匠の色もあって、とてもよい味を醸し出している。この文章のようなインタビューのようなものはおそらく存在しないのでは。それらは茶人として理解できる人が理解すれば良いのであって。そういう意味で、一般の人向けの即中の書物は、際立って美しいと考えられる。

このことはバーゼルで学んだデザイン教育とよく似ている。師と弟子の関係。おそらく禅の僧侶も同じなのではないだろうか。